Hausnummern und Orte

Die Hausnummerierung wurde erst 1770/71 eingeführt.1 Vorher bezeichnete man die Häuser auf dem Lande nur mit den Hausnamen; in den Märkten und Städten wurde oft die Nachbarschaft zu allgemein bekannten Baulichkeiten (z. B. Brunnen, Stadttor, Richterhaus etc.) als topografisches Beschreibungsmerkmal verwendet. Bei der Nummerierung von 1770/71 zog man oft kleine Ortschaften zusammen, sodass manche alte Ortsbezeichnung außer Gebrauch kam. Häufig wurde die Nummerierung im frühen 19. Jahrhundert geändert, wobei Einzelhöfe gelegentlich zu anderen Ortschaften gezogen wurden. Nicht geläufige Ortsnamen aus dem Bereich des alten Österreich um 1800 sind am besten im „Topographischen Postlexikon aller Ortschaften der k.k. Erbländer“ von Crusius nachzuschlagen. Für Oberösterreich kann auch die 5-bändige „Beschreibung des Erzherzogtums ob der Enns“ von Pillwein oder das von Schiffmann verfasste „Historische Ortsnamen Lexikon des Landes Oberösterreich“ (3 Bände) als Orientierungshilfe herangezogen werden.

Für allgemeine Recherchen bietet sich Ritter's „Geographisch-Statistisches Lexikon“ in zwei Bänden (1883) an. Das sogenannte Verkehrslexikon von Kendler ist dagegen nur für Nachforschungen innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie geeignet (für Bosnien und Herzegowina nur die wichtigsten Ortschaften).

Das „Orts-Repertorium des Erzherzogthumes Österreich ob der Enns. Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. December 1869 bearbeitet von der k.k. statistischen Central-Commission, (Druck 1871)“ kann ebenfalls, gerade bei der Zuordnung von Ortschaften zu den jeweiligen Gerichtsbezirken, wertvolle Hilfe leisten. Auch bietet es einen guten Überblick über die Anzahl der Häuser sowie der männlichen und weiblichen Bevölkerung der jeweiligen Ortschaften. Dieses „Special-Ortsrepertorium“ von Oberösterreich gibt es auch für die Jahre 1880 (Druck 1883), 1890 (Druck 1894), 1900 (Druck 1907) und 1910 (Druck 1916). Bis zur Drucklegung wurden Änderungen betreffend Gerichtssprengel und Ortschaftszugehörigkeiten als Anhang berücksichtigt.

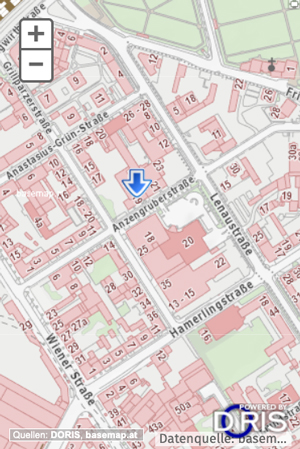

Sollte der Ort bekannt sein, weitere Angaben wie Katastralgemeinde, Ortsgemeinde, Bezirksgericht, Bezirkshauptmannschaft aber nicht, so empfiehlt es sich, in einem Österreichischen Amtskalender der 1970/80er-Jahre nachzusehen, denn die letzte große gebietsmäßige Gerichtsreform 2002/05 veränderte die Gerichtssprengel in Oberösterreich gewaltig. Ein weiteres Hilfsmittel ist die sogenannte „Administrativkarte des Erzherzogthums Österreich ob der Enns“ von Alois Souvent (1. Auflage 1857), von der die 2. und die 3. Auflage 1867 bzw. 1872 als Lochkarten im Mikrofilmlesesaal des Oö. Landesarchivs eingesehen werden können. Dieses Kartenwerk von 1857 ist aber auch schon online über die Homepage www.doris.at/Karten unter „Historische Landkarten“ abrufbar. Das „Digitale Orts-, Raum- und Informationssystem des Landes Oberösterreich“ (kurz DORIS genannt) bietet jedoch wesentlich genauere Angaben zu einer Liegenschaft, wenn z. B. die aktuelle Adresse bekannt ist. Für die Zuordnung von Ortschaften zu den jeweiligen Pfarren und Ortsgemeinden kann auch der „Realschematismus sämtlicher Pfarren der Diözese Linz“, etwa jener vom Jahr 1913, verwendet werden. Dieser befindet sich bereits auch auf der Homepage von „matricula“.

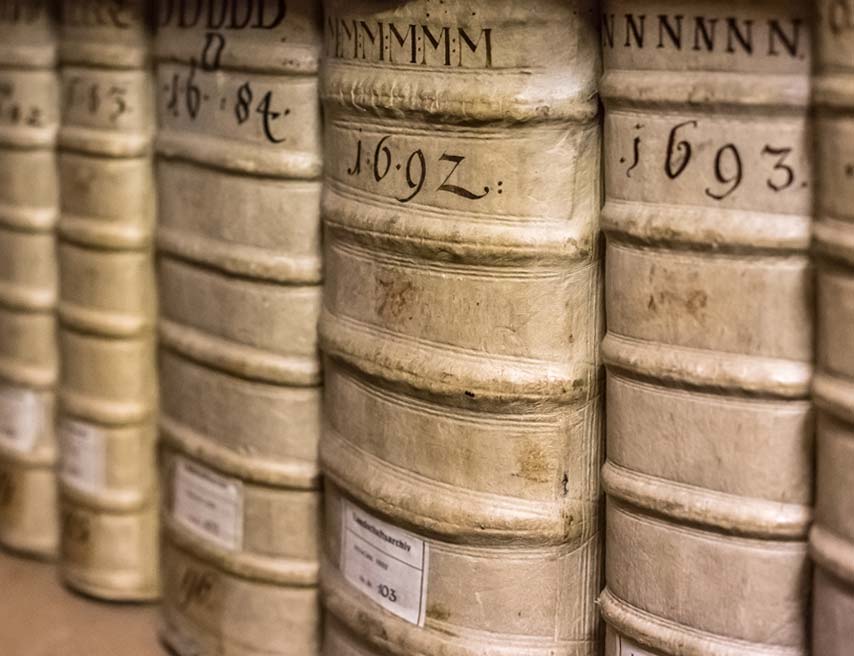

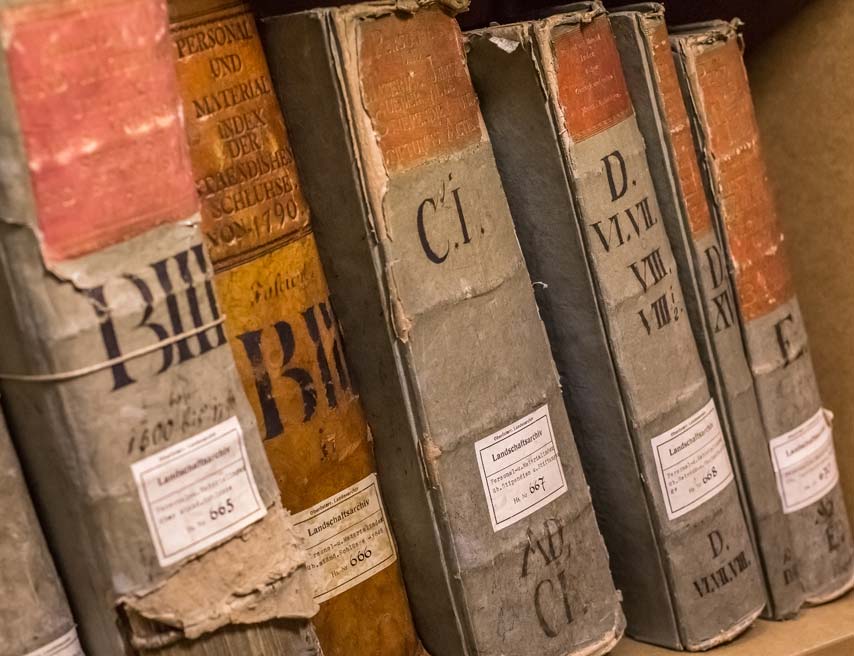

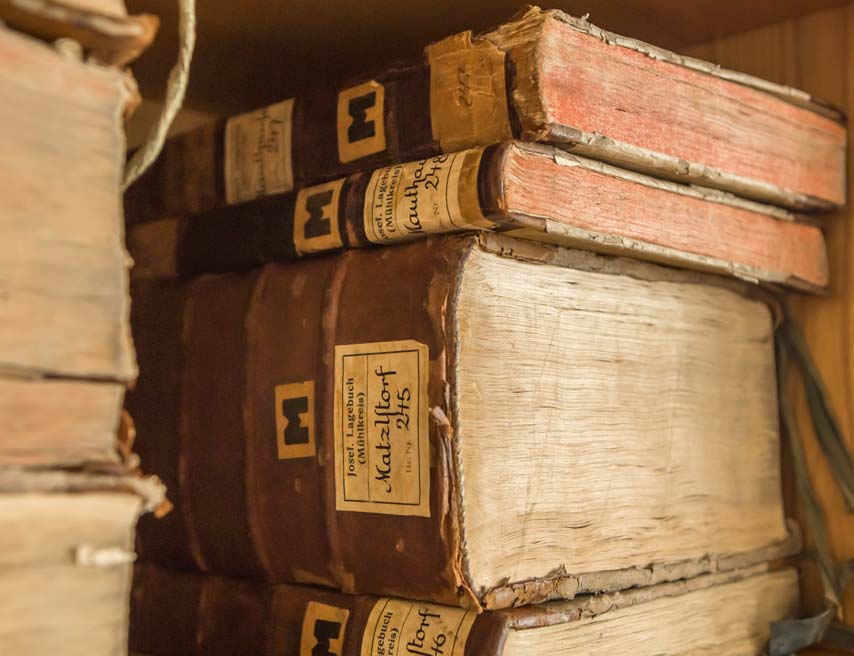

1 Patent vom 1. Sept. 1770, OÖLA Patentsammlung Hs. 92, pag. 62: „Conskriptionssachen. Die allerhöchst angeordnete allgemeine Seelenbeschreibung wird zur Festsetzung eines verläßlichen Recroutirungs-Systematis durch kreisämtl. Komissarien, und Militär-Officiers, nebst Beschreibung des Zugviehs, und Numerirung der Häuser bekannt gemacht, und anbefohlen, dass die allenfalls entlauffende und betrettene Unterthanen zu einen zweyjährigen Festungsbau abgegeben, das verstekende Vieh aber confisciret werden solle“. Patent vom 30. April 1771, Patentsammlung Hs. 92, pag. 134. „Über die eigentl. Conscriptions-Modalitäten“ (19 Punkte)