Niederschrift

Glaubt man, genug „Stoff“ gesammelt zu haben, ist es ratsam, diesen zu ordnen und mit der Abfassung einer zusammenhängenden Darstellung zu beginnen. Es besteht sonst die Gefahr, dass das oft mühsam gefundene Material ungenutzt liegen bleibt.

Formale Anforderungen:

- Schriftgrade (Größe der Schrift), Zeilenabstände und die Form des Satzes (Blocksatz) prägen den optischen Eindruck eines Werkes.

- Gleichrangige Überschriften immer in derselben Art gestalten.

- Zuerst den Text schreiben, und dann die Bilder, Pläne etc. einfügen.

- Verwendung einer besseren Papierqualität

- Eingeklebte Fotos wölben das gebundene Werk, daher ist es besser, die Fotos zu scannen und die Scans anstelle der Fotos zu verwenden.

Ein Werk beginnt mit dem Titelblatt, das den Namen des Autors (bzw. die Namen der Autoren), den Titel, den Erscheinungsort und das Erscheinungsjahr enthält. Es folgen das Inhaltsverzeichnis und die Einleitung. Im Vorwort kann der Verfasser sich selbst und seinen Zugang zur Chronik, Familien- und/oder Hausgeschichte vorstellen. Er kann eventuell auch über die Forschungsarbeit, von Problemen und Schwierigkeiten berichten. Das Vorwort kann auch ein Porträtfoto des Verfassers mit Unterschrift beinhalten. Darauf folgen der Hauptteil mit den einzelnen Kapiteln und der Schluss (eventuell mit Zusammenfassung, Dank an jene Personen, die Hinweise und Tipps geliefert oder Hilfestellung und Unterstützung geleistet haben, Abkürzungs-, Literatur- und Quellenverzeichnis sowie ein Abbildungsverzeichnis). Günstig ist es, am Ende ein Register anzufügen.

Eine Familienchronik soll keine Aneinanderreihung von (Matriken-)Daten und Abschriften sein, sondern ein erklärender, verbindender Text. Sie stellt die Familiengeschichte in zeitlicher Abfolge dar, unterliegt keiner festgelegten Form und kann individuell gewichtet werden, beispielsweise nach den einzelnen Zweigen der Familie und Einzelpersonen, eventuell mit Referenznummer unterteilt. Eine Aufgliederung nach (Namens-)Linien und innerhalb derer nach Generationen ist ebenfalls eine Möglichkeit. Man kann aber auch die noch lebenden Verwandten mit ihren Schilderungen in den Vordergrund stellen und danach die vergangenen Generationen dokumentieren.

Die Verwandtschaftsbeziehungen können mittels Grafiken anschaulich dargestellt werden. Fotos und Urkunden der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern illustrieren eine Chronik. Sie vermitteln ein anschauliches Bild der verschiedenen Lebensabschnitte, ebenso wie Bilder der Häuser, in denen die Vorfahren wohnten, sowie auszugsweise Abschriften aus Verträgen und Lebenserinnerungen. Die Abbildungen sind zu beschriften und mit einem Herkunftsvermerk zu versehen (z. B. Die Familie Josef und Eva Aufreiter vor dem Huberbauerngut in Ansfelden, ca. 1910, Fotosammlung Simon Krauthaufer, Traun).

Von einer Person sollen die Basisdaten (Geburt, Hochzeit, Tod) mit einem verbindenden Text zu Lebensbildern verflochten werden. Lebenserinnerungen, Geschichten, Überlieferungen, Anekdoten und Tagebuchauszüge runden Familiengeschichten ab, ebenso Schilderungen des Alltags (Tagesablauf, durchschnittlicher wöchentlicher Speiseplan, monatliche Ausgaben, Urlaubsschilderungen, Glaube, Familienrituale, …). Wir sind nicht alle Schriftsteller, aber die Darstellung ausgewählter Details spiegelt das Gespür des Chronisten für das Wesentliche wieder, ohne in eine Alltagsgeschichte auszuufern.

Für den Leser sind die Verweise von einer Generation zur nächsten wichtig, also welche Person (einer Familie) in der direkten Stammlinie steht. In Chroniken können aber nicht nur die direkten Vorfahren mit deren Geschwistern und Familien dargestellt werden, sondern auch deren Nachkommen (z. B. Kinder von Onkeln und Tanten, Nichten, Neffen, Familien von Cousins und Cousinen, …).

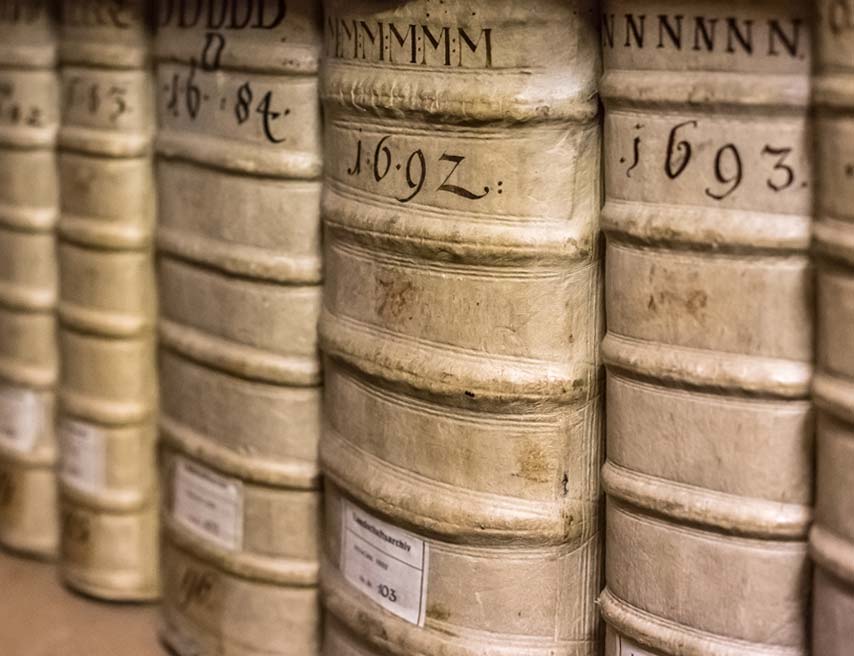

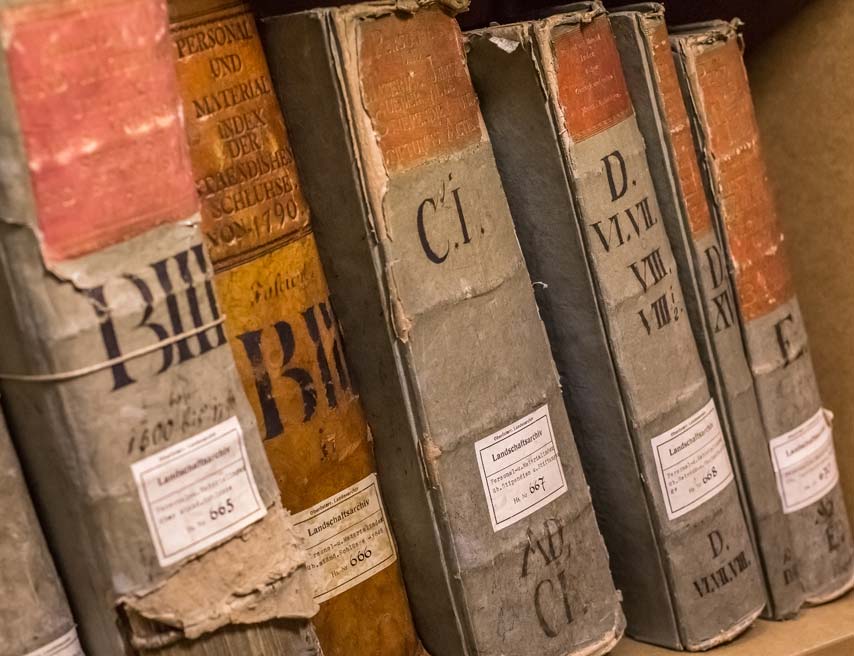

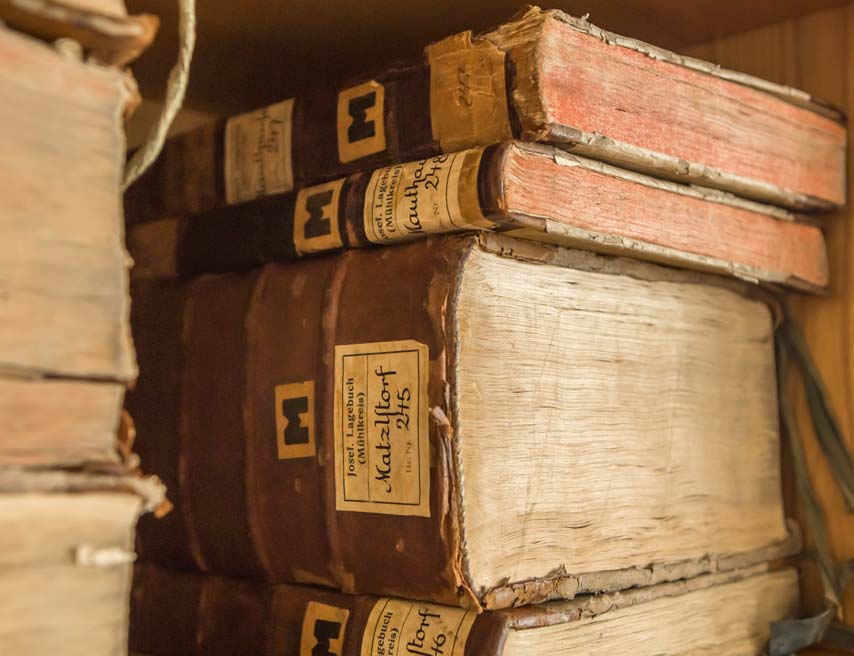

Wichtig ist stets die Nachvollziehbarkeit der Angaben, die durch das genaue Zitieren der Quellen gewährleistet wird (z. B. Oberösterreichisches Landesarchiv, Altes Grundbuch Rohrbach, Hs. 135, Gewährbuch der Herrschaft Altenfelden, fol. 39: Heiratsvertrag von Simon und Maria Aufreiter, 23. Oktober 1847).

Möglicherweise sind Sie der Letzte, der noch von der Großtante erzählen kann – wie sie immer wieder Familienfeste organisierte, zu denen die Verwandtschaft von weit her anreiste. Oder wer kennt noch die Geschichte, wie sich der Großvater in die Großmutter verliebte? Wo lebten unsere Vorfahren früher – viele von ihnen kamen aus unterschiedlichen Gegenden. Wer wusste, dass unser Großvater einen Bruder hatte, der im Weltkrieg vor Stalingrad gefallen ist? Auch die Berufe und die soziale Stellung der Vorfahren, ob sie Hausbesitzer oder Inwohner gewesen sind und des Schreibens kundig waren, oder nur mit einem Kreuz unterfertigten, sollten erwähnt werden.

Es gibt viele Geschichten von unseren Vorfahren, die vom Vergessen bedroht sind. Eine Familienchronik stellt eine lebendige Beziehung zu den Ahnen her, sie ist eine Quelle des Entdeckens, eine Menschen verbindende Brücke, ein sprudelnder Erinnerungsbrunnen, der viel Gesprächsstoff liefert. Sie ist eine wesentliche Bereicherung für die Identität und ein wunderschönes Geschenk an die eigene Familie und alle, die sich mit ihrer Familie verbunden fühlen.

Mögliche Gliederung einer Familienchronik:

- Titelseite mit Vor- und Zuname des Autors, Titel sowie Erscheinungsort und -jahr

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort, eventuell mit Danksagung und Widmung

- Einleitung

- Familiengeschichte: Untergliederung nach Abstammungslinien (z. B. mütterliche Linie, väterliche Linie, Stammlinie), nach Familien, nach Generationen, nach Jahrhunderten, nach Häusern (wenn Familien sehr lange auf einem Haus nachweisbar sind). Zum besseren Verständnis für den Leser ist es gut, wenn mittels vorangestellter Grafik (entsprechender Ausschnitt aus Ahnentafel) klar ersichtlich ist, wer nun gerade abgehandelt wird.

- eventuell Zusammenfassung

- Glossar (für spezielle oder abgekommene Ausdrücke)

- Abkürzungsverzeichnis

- Abbildungs- oder Fotoverzeichnis

- Quellen- und Literaturverzeichnis

- eventuell Register

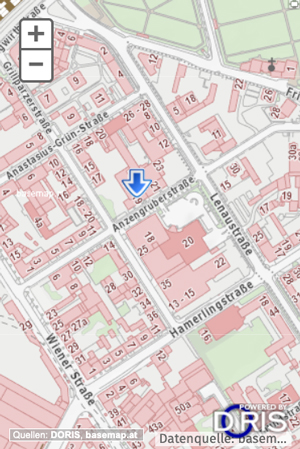

Eine Hauschronik bzw. Hausgeschichte wird am besten chronologisch angelegt und in Kapitel nach den einzelnen Hausbesitzern unterteilt. Einleitend sollten die Beweggründe, die zur Erstellung der Chronik geführt haben, sowie die Lage des Hauses (Karten, Pläne) angeführt werden. Wenn das Haus bereits vor 1850 existierte, sollte man auch einen kurzen historischen Abriss über die Herrschaft, zu der das Objekt bzw. die Bewohner untertänig waren, verfassen. Bei den einzelnen Besitzperioden sind auch die Beschreibung der verwendeten Quellengruppen sowie die speziellen Inhalte, die sich auf das Haus beziehen, zu berücksichtigen, damit sich der Leser ein besseres Bild von den Geschehnissen der Vergangenheit machen kann. Unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse sollten ebenfalls behandelt werden. Auch ein Abbildungsverzeichnis und ein Register sollte die Hauschronik beinhalten. Ein Glossar und eine Erklärung nicht mehr gebräuchlicher Geld- und Maßeinheiten am Schluss können Lesern manche Inhalte besser verdeutlichen.

Orts- oder Heimatbücher sollten nach Sachgebieten gegliedert werden, wobei zwar ein Abriss der Geschichte der Region angebracht ist, die Landesgeschichte (oberösterreichische, bayerische, österreichische) aber nur so weit berücksichtigt werden soll, als sie zum Verständnis konkreter Vorgänge und Veränderungen notwendig ist.

Folgende Sachgebiete sollten auf lokaler Ebene beachtet werden: Siedlungsgeschichte (Anfänge der Siedlung, Aussagen des Ortsnamens etc.), politische Geschichte (mit Herrschaftsgeschichte) bis zur Gegenwart (Zeitgeschichte), Wirtschafts-, Sozial-, Kirchen- bzw. Pfarrgeschichte, Kultur- (besonders Schulwesen, Vereine etc.) und Kunstgeschichte unter Berücksichtigung der Änderungen des Landschafts- bzw. Ortsbildes und unter Einbeziehung von Kleindenkmälern.

Besonders im Bereich der Zeitgeschichte ist zu beachten, dass man (nicht nur aus moralischen, sondern auch rechtlichen Gründen) nicht einfach alles über eine Person schreiben darf, was man irgendwo irgendwie erfahren hat. Die „Privatsphäre“ des Einzelnen ist gesetzlich – vor allem durch die Datenschutz-Grundverordnung – geschützt, und der Umgang mit diesbezüglichen Daten und Angaben bedarf der Vorsicht und eines besonderen Verantwortungsbewusstseins.

Nicht jedes der angeführten Sachgebiete wird ausreichend durch Quellen zu dokumentieren sein. In solchen Fällen sollte man nicht in allgemeine Ausführungen über die Landes- oder gar die europäische Geschichte ausweichen, sondern offen feststellen, dass zu bestimmten Fragestellungen keine Aussagen möglich sind.