Finanzarchive - Steuerkataster

INNVIERTLER GERICHTE

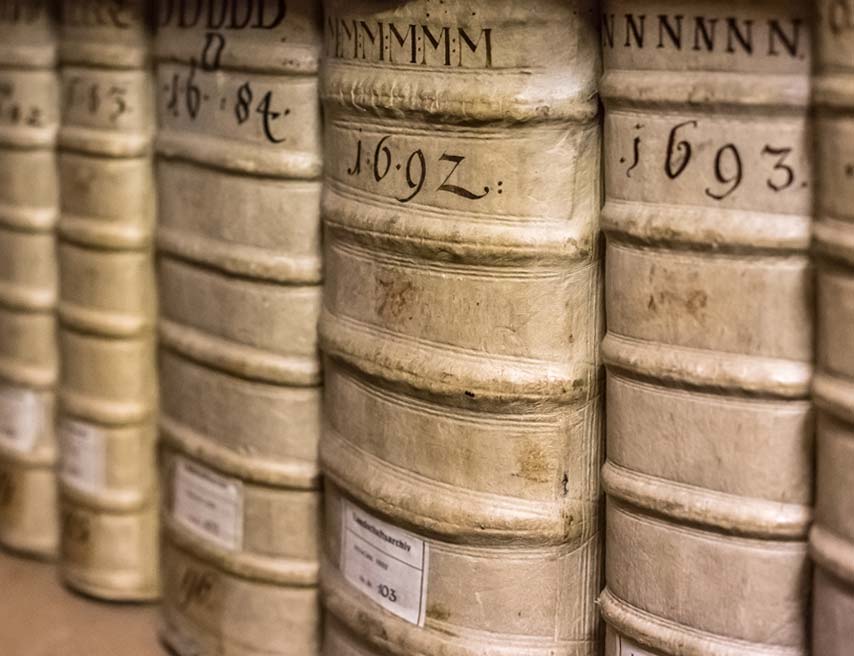

Dieser Bestand ist ein Teil der Hofanlagsbuchhaltung der bayerischen Hofkammer, einer kurbayerischen zentralen Finanzbehörde. Das wesentliche Kriterium der Scharwerks-, Steuer- und Abgabenbemessung der Untertanen im Kurfürstentum Bayern war der Hoffuß. Seit 1445 bestimmte der Hoffuß die Höhe der zu erbringenden Leistungen, scheint aber schon damals weder von der Größe, dem Ertrag oder der Leistungsfähigkeit eines Anwesens abhängig gewesen zu sein; es existierte keine für das ganze Kurfürstentum verbindliche Vorschrift, was ein ganzer Hof eigentlich sei: „So hatte der Hoffuß weder mit der Größe, noch mit dem Wert ländlicher Anwesen irgendeinen vernünftigen Zusammenhang; lediglich im statistischen Mittel lässt sich vermuten, dass reichere Güter eher in den oberen Hoffußklassen, ärmere eher in niedrigen anzutreffen waren“. Vom Hoffuß auf die soziale Stellung oder gar das Einkommen der bäuerlichen Bevölkerung zu schließen, ist daher nicht möglich.1 In München ist dieser Bestand nach ehemaligen kurfürstlichen Land- und Pfleggerichten gegliedert. Die weitere Untergliederung erfolgt nach Ämtern, Hofmarken, Edelsitzen und einschichtigen Gütern. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv verwahrt die älteren Güter- und Scharwerksbeschreibungen des 17. Jahrhunderts (diese sind für das Innviertel allerdings nur für die Gerichte Friedburg, Mauerkirchen, Ried und Schärding vorhanden bzw. erhalten geblieben). Diese können ebenso wie die Güterkonskriptionen von 1752 sowie die Hofanlagsbücher von 1760 bereits online2 eingesehen werden.

Güterkonskriptionen

Schon vor der Einrichtung der Hofanlagsbuchhaltung bei der kurbayerischen Hofkammer war durch landesherrliche Mandate vom 27.7.1752 verfügt worden, dass alle Gerichte in den vier Rentämtern Altbayerns, die Städte und Märkte ausgenommen, eine eigene „Güterkonskription“ erstellen sollten. Ziel war es, alle Güter außerhalb der Städte und Märkte in einer nach einheitlichem Formular zu fertigenden Güterbeschreibung zu erfassen. Neben dem Namen des Untertans – des Öfteren ist auch zusätzlich der Hofname genannt – mussten der Hoffuß (d. i. die normierte Hofgröße), die Grundherrschaft und der Rechtstitel an dem Gut angeführt werden.

Hofanlagsbücher

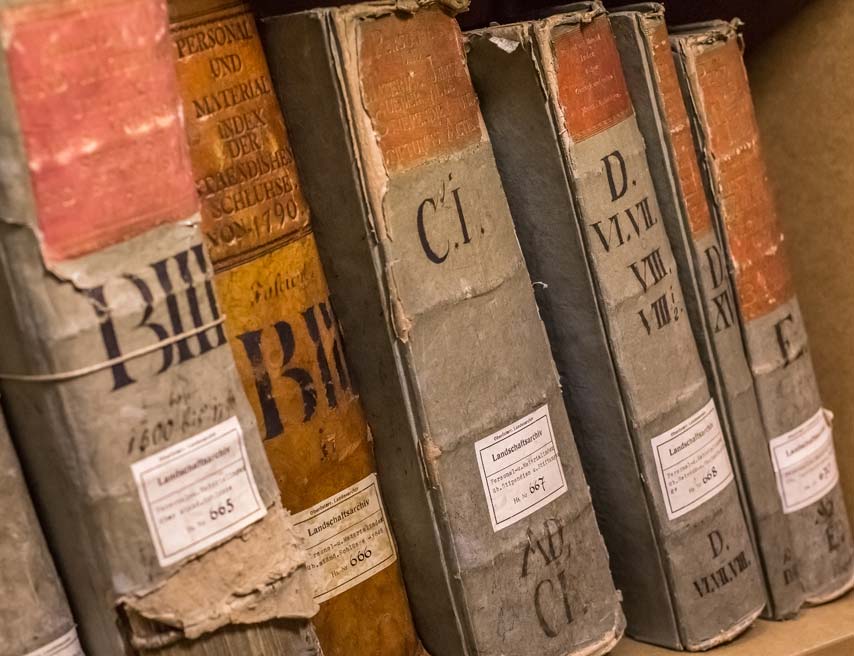

Mit Mandat vom 1. Februar 1760 wurde vom bayerischen Kurfürsten die Anlegung von „Universalhofanlagsbüchern“, getrennt nach landesgerichtlichen, hofmärkischen und einschichtigen Gütern, angeordnet. Neben den Angaben zur Grundherrschaft und zum Recht am Gut, die auch schon in der Güterkonskription enthalten waren, sollten die von der Landesherrschaft zusätzlich zur Steuer geforderten Abgaben, die sogenannten fünf Hofanlagen, in ihrer Höhe aufgeführt und damit fixiert werden. Unter den fünf Hofanlagen verstand man die Fourage-, Vorspann- und Herdstättenanlage sowie das Ordinari- und Jagdscharwerk. Die Inhaber von Niedergerichten wurden ferner verpflichtet, neben den hofmärkischen Anlagsbüchern auch solche für ihre einschichtigen, d. h. außerhalb ihrer Hofmarken wohnenden Untertanen, getrennt nach Gerichten, einzusenden.

THERESIANISCHES GÜLTBUCH

(Theresianische Fassion, Theresianischer Kataster, Theresianum)

Unter der Voraussetzung, dass die Herrschaft bekannt ist, zu der das Haus im 18. Jahrhundert gehörte, bietet bei der Haus- und Familiengeschichtsforschung der Bestand Theresianisches Gültbuch, und hier vor allem die Fassionen, eine ganz ausgezeichnete Hilfe, da es für jedes Haus bzw. jede Liegenschaft auch die Jahreszahlen der beiden vorhergehenden Besitzveränderungen enthält. Dies ermöglicht das rasche Auffinden dieser Besitzübergaben (samt dem entsprechenden Kauf-, Heirats- oder Erbvertrag) in den Protokollen der betreffenden Herrschaft. Wenn man Glück hat, sind in den Kauf-, Heirats- oder Erbverträgen wiederum die vorhergehenden Besitzübergaben mit Jahreszahl und Folioangabe erwähnt. Von Maria Theresia wurde erstmals der Grund und Boden sowohl der Untertanen als auch der Grundherrschaften nach allgemeinen Richtlinien besteuert (die Ungleichheit der Besteuerung blieb allerdings eingeschränkt bestehen. Ein Vergleich der Zahlungen der Grundherrschaften mit jenen der Untertanen ergibt, dass die Grundherrschaften 20 % ihrer Netto-Gesamteinkünfte an das Generaleinnehmeramt ablieferten. Die direkten Steuern (Rüstgelder und Extraanlage), die die Untertanen via Grundherrschaft dem Generaleinnehmeramt zu entrichten hatten, machen meistens fast annähernd die gleiche Summe aus wie das Nettoeinkommen der Grundherrschaft. Zu diesem Zweck wurde aufgrund des Patentes vom 9. Oktober 1748 bzw. der gedruckten „Maaß-Regeln“ (Durchführungsrichtlinien) der obder-ennsischen Stände vom 24. Mai 17493 von den Grundherrschaften ein Fassions- oder Gültbuch angelegt und 1749/51 rektifiziert (überprüft und in Kraft gesetzt). Es weist zwei Reihen auf:

- Dominikalland: jenes Land, das die Grundherrschaften selbst verwalteten und bewirtschafteten.

- Rustikalland: jenes Land, das an die (bäuerlichen) Untertanen gegen Abgaben und Dienste vergeben war.

Die Anlegung der Fassionen erfolgte mit Vordrucken:

Lit. A: „Dominikal-Fassionstabelle aller und jeder Einkünfte und Nutzungen von allen Realitäten der in dem (Landes-)Viertel gelegenen, dem Inhaber gehörigen Herrschaft in Österreich ob der Enns“. Die Fassion enthält:

- summarisch die Erträgnisse der Jahre 1734-1739, um damit das durchschnittliche Sechstel als jährliche Ordinari-Einkünfte festzustellen,

- die eingenommenen Protokollgefälle von 1731 bis 1740 und

- die in der Interims-Rustikalfassion erfassten Kaufs- und Schätzungswerte der letzten zwei Besitzveränderungen, aus denen dann das Mittel für den neuen Kaufs- und Schätzwert errechnet wurde, nach dem wiederum von den Grundherrschaften das 10%ige Fallfreigeld berechnet wurde. Nach deren Überprüfung erfolgte die Anlegung der „Rektifizierten Dominikalfassionstabelle“.

Lit B: „Interims-Rustikalfassion der in dem (Landes-)Viertel gelegenen, dem Inhaber gehörigen Herrschaft in Österreich ob der Enns eingelegten, als auch uneingelegten Rustikalinsassen mit ihren besitzenden Feuerstätten, Überländen oder ledigen Grundstücken und denen davon der Landschaft oder ihrer Herrschaft abreichenden Rüstgeldern, genannt oder ungenannten Gaben“. Folgende in der Regel für Haus- und Familienforschung sehr ergiebige Angaben sind in der Rustikalfassion enthalten:

| Rubrik 1: | Besitzer des Hauses, Überländ oder ledigen Grundstückes und dessen treibendes Gewerbe |

| Rubrik 2: | situiert in dem (Landes-)Viertel |

| Rubrik 3: | situiert in der Pfarre |

| Rubrik 4: | bauet an, ein Jahr ins andere (in Metzen und Maßl) und in was für Sorten |

| Rubrik 5: | pfleget zu fechsen (ernten) in mittleren Jahren (in Metzen und Maßl) |

| Rubrik 6: | hat Zug- und nutzbares Vieh (welches und wieviel Stück) |

| Rubrik 7: | hat sonsten an Grundstücken (in Tagwerk) |

| Rubrik 8: | Nutzung hievon ein Jahr ins andere |

| Rubrik 9: | hat „Einsatz“ (Fischbehälter) oder Fischnutzung (in Geld) mitunter Folio desjenigen Urbars, das vor 1750 geführt wurde |

| Rubrik 10: | dessen Schätzungs- oder Kaufspretium (Kaufwert) |

| Rubrik 11: | Laut Protokollbuch (die beiden vorhergehenden Besitzveränderungen mit Jahresangabe und Zitierung des entsprechenden Herrschaftsprotokolls) |

| Rubrik 12: | Beitrag zum Rüstgeld |

| Rubrik 13: | dessen jährliche Gaben (an wem, unter was für Titel, wieviel an Geld, wieviel an Getreide in Mengen und was für Sorten) |

| Rubrik 14: | Gibt Zehent, wem und was für Zehent |

Nach der Überprüfung und Inkraftsetzung erfolgte die Anlegung einer „Rektifizierten Rustikalfassion“, die in tabellarischer Form übersichtliche Zusammenfassungen bot. In diesen sogenannten „Übersichtbänden“, die mit durchlaufenden Nummern versehen und nicht nach Ämtern strukturiert sind, scheinen die gleichen Informationen wie in der „Interims-Rustikalfassion“ auf, jedoch ohne erhobenen Kaufs- und Schätzpreis (Verkehrswert) sowie die Protokollbuchzitierungen der letzten beiden Besitzveränderungen.

Lit. C: „Fassionstabelle aller Gemeiner Stadt oder Markt Einkünfte und Onerum (Steuern)“. Inhaltsmäßig wie Lit. A (Dominikal-Fassionstabelle).

Lit. D: „Fassionstabelle aller städtischen- und vorstädtischen Häuser liegenden Gründe, erblichen Professionen und Nahrungen auch übrigen dergleichen Realitäten gelegenen im (Landes-)Viertelgelegenen unter dem Schutz stehenden Stadt oder Markt in Österreich ob der Enns“. Inhaltsmäßig annähernd wie Lit. B (Interims-Rustikalfassion).

| Rubrik 1: | Anzahl der Häuser (nach der nebeneinanderstehenden Ordnung) |

| Rubrik 2: | Namen deren Besitzer und ihrer erblichen Nahrung, Gewerbe oder Profession |

| Rubrik 3: | Nutzung vom Haus |

| Rubrik 4: | Nutzung vom Gewerbe |

| ab Rubrik 5: | wie Lit. B (Interims-Rustikalfassion) |

Lit. E: „Fassionstabelle aller sowohl behaust- als unbehausten Bürger auch Inleute in der im (Landes-)Viertel gelegenen unter dem Schutz stehenden Stadt oder Markt in Österreich ob der Enns“. Meistens mit Formular Lit. D in einem Band zusammengefasst.

| Rubrik 1: | Tauf- und Zunamen: 1) alle diejenigen behausten Bürger, so keine auf ihren Häusern erblich haftende Profession oder Nahrung haben, sondern ein zeitliches Gewerbe betreiben 2) alle unbehausten Bürger der Stadt oder des Marktes (mit ihrer Profession und Hantierung) 3) alle in- und vor der Stadt oder dem Markt, auf Städtischen- oder des Marktgerichtsterritorium befindlichen Inleute (mit ihrer Profession und Hantierung) |

| Rubrik 2: | Profession und Hantierung (was für eine Profession oder Handwerk ausgeübt wird, oder mit was für Waren gehandelt wird, oder ob die Person nur ein Tagwerker ist) |

| Rubrik 3: | Nutzung davon (von der Profession oder Hantierung) |

| Rubrik 4: | habendes nutzbares Vieh (derer behausten Bürger habendes Vieh ist in der Fassion Lit. D einzutragen, folglich hier Lit. E nur dasjenige Vieh, so die unbehausten Bürger und Haus- oder Inleute etwas haben) |

| Rubrik 5: | gibt Rüstgeld (der unbehausten Bürger und Inleute) |

| Rubrik 6: | wem und unter was für Titel er sonst, auch wie viel zu präsentieren (entrichten) hat |

Rustikalfassionen kleinerer Grundherrschaften können auch bei den entsprechenden Dominikalfassionen verwahrt sein. Unbehauste Bürger und Inleute sind nur in den Städten und Märkten verzeichnet. Bei den Grundherrschaften am Lande sind „professionierte Inleute und Handwerker“ gelegentlich am Schluss der Fassion vermerkt. Für die Grundherrschaften im inneren Salzkammergut, dies waren die landesfürstlichen Herrschaften Wildenstein und „Jurisdiktion Ebensee“, die Marktgerichte Hallstatt, Ischl, Lauffen sowie Pfarre und Gotteshaus Lauffen, existiert kein Theresianisches Gültbuch. Für die Kameral-Herrschaft Wildenstein können als Ersatz das Wildensteiner Urbar von 1700, das Dienstbuch der Wildensteinischen Untertanen von 1771 bis 1796 und das der Herrschaft Traunkirchen (Ämter Ebensee, Ischl und Goisern) zu Wildenstein von 1747 bis 1784 und 1784 bis 1794 herangezogen werden. Für die der Herrschaft Wildenstein einverleibte Jurisdiktion Ebensee sind nur Steuer- oder Gabenbücher ab 1841 erhalten geblieben. Hier kann lediglich auf die Herrschaftsprotokolle zurückgegriffen werden, allerdings sind diese erst ab dem Jahre 1756 in die Brief- und Inventurprotokolle der Herrschaft Wildenstein integriert. Für die Untertanen der Herrschaft Traunkirchen im landesfürstlichen Kammergut beginnen die Herrschaftsprotokolle bei der Wildensteiner Herrschaftsverwaltung erst ab 1805, davor sind sie im LGA-Bestand Traunkirchen-Ort von 1725-1803 und 1815-1848 eingereiht. In den alten Wildensteinischen Grundbüchern (angelegt 1794) ist meistens auf der Formularseite Steuer- und Gabenausweis („Steuerfuß“) jene Gabenausweisnummer vermerkt, die entweder auf das Dienstbuch der Herrschaft Wildenstein von 1771 bis 1796 oder auf das der Herrschaft Traunkirchen zu Wildenstein von 1747 bis 1784 verweist. Diese Wildensteiner Gabenausweisnummern wurden im Dienstbuch von Wildenstein separat mit Bleistift angefügt. Die ursprüngliche Nummer im Dienstbuch von 1771 bis 1796 verweist auf das Urbar-Dienstbuch der Herrschaft Wildenstein von 1686 bis 1785.4 Als Quellenersatz des Theresianischen Gültbuches für das Marktgericht Ischl kann das Urbar des Marktes Ischl von 1686-1776 herangezogen werden.5

Für das Innviertel erfolgte die Anlegung nach demselben Muster erst 1780/82,6 deshalb umfasst das Land ob der Enns bei diesem Steuerkataster fünf Viertel, nämlich Mühl-, Machland-, Traun-, Hausruck- und Innviertel.

Die im Innviertel vorkommenden „freieigenen Untertanen“, also die keiner Grundherrschaft unterstehenden, nur der Gerichtsbarkeit des jeweiligen landesfürstlichen k. k. Pfleg- und Landgerichtes unterworfenen Untertanen, sind in den Rustikalfassionen dieser k. k. Pfleg- und Landgerichte des Innviertels separat eingetragen.

JOSEPHINISCHES LAGEBUCH

(Fassionsbuch, Josephinischer Kataster, Josephinum)

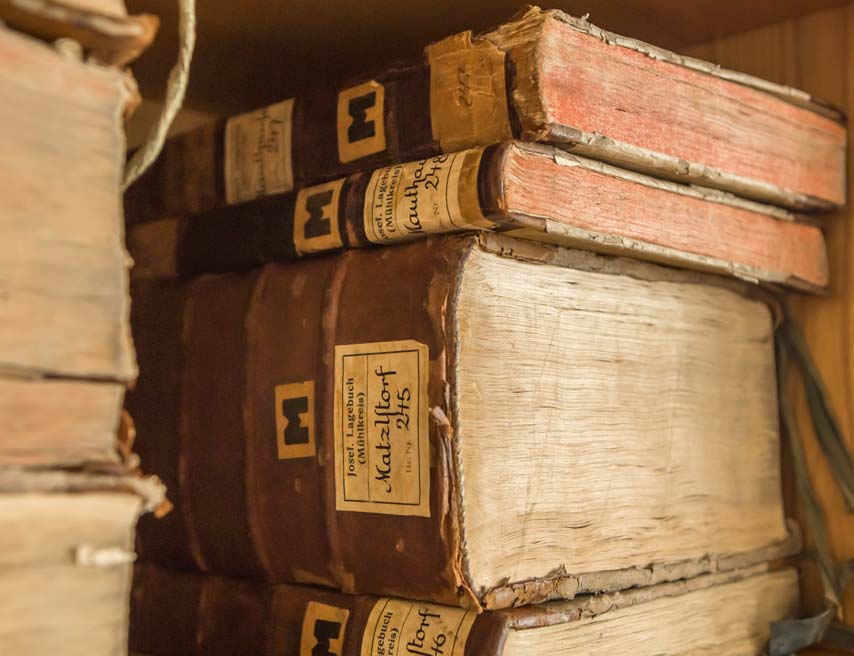

Nach dem Erwerb des Innviertels 1779 und der Herrschaften Obernberg und Vichtenstein 1782 wurde unter Kaiser Joseph II. aufgrund des Steuerregulierungspatentes vom 20.4.17857 zwischen 1785 und 1788/89 ein Fassions- bzw. Lagebuch angelegt, das am 10.2.17898 in Kraft trat. Bei diesem Steuerkataster fiel die Unterscheidung zwischen Dominikal- und Rustikalland weg; die geografische Gliederung erfolgte nicht mehr nach Grundherrschaften, sondern nach neu gebildeten Steuergemeinden (Katastralgemeinden). Das Lagebuch hat folgendene Inhalte:

Das Patent zur Anlegung der Lagebücher schreibt folgenden Inhalt vor:

- Lit. A/I Grenzbeschreibung um die ganze Gemeinde, also zu den Nachbarsgemeinden mit „Vermarkungsregister“

- Lit. B/II Ökonomische Beschreibung mit den Nahrungs-, Anbau- und Wirtschaftsmöglichkeiten sowie der Landeskultur (So wird z. B. das Verhalten der Bevölkerung festgestellt: „Konduit deren Grundbesitzern größtentheils, ob aufrührerisch, dem Trunke ergeben, oder ob sie gut oder schlecht leben, und aus was meistentheils ihre Nahrung bestehet“.) und kosmologische Beschreibung mit den Kulturgattungen und ihren Erträgnissen, Lage, Klima und Geländebeschaffenheit

- Lit. C/III Individueller Wirtschaftskurs nach den Fluren

- Lit. D/IV Probefechsungsausweis nach den Erträgen an Weizen, Korn, Gerste, Habern, Heu und Grumet

- Lit. E/V Individuelle Samenberechnung nach Winter- und Sommeraussaat pro Joch

- Lit. F/VI Ausweis über die vom gewöhnlichen Wirtschaftskurs abweichenden Äcker von fünf Körnergattungen

- Lit. G/VII Ausweis über das auf den Trischfeldern wachsende Heu

- Lit. H/VIII Ausweis über parifizierte Gründe, so mit Wiesen verglichene Kraut-, Zier- und Kuchelgärten, Hutweiden und Gestrüpp, dann Teiche, so mit Äckern und Wiesen verglichen sind

- Lit. I/IX Ausweis über das Wickengetreide nach Fluren

- Lit. K/X Ausweis über die Gemeingründe nach ackerbaren Gründen, nach Wiesen und Heu tragenden Gärten, nach Gestrüpp und Hutweiden und nach Waldungen

- Lit. L/XI Ausweis über die ledigen Grundstücke nach ackerbaren Gründen, nach Trischfeldern, nach Wiesen, Auen, Gestrüpp und Hutweiden sowie nach Waldungen

- Lit. M/XII Ausweis über sämtliche Dominikalgründe nach Äckern, nach Wiesen und Heu tragenden Gründen, nach Gestrüpp, Hutweiden, Zier- und Kuchelgärten sowie nach Waldungen

- Lit. N/XIII Waldabschätzungstabelle nach Waldstrecken mit Entfernungsangaben und Mengenangaben des schlagbaren Holzes

- Lit. O/XIV Ausweis über nahe und entfernte Waldungen mit Mengenangaben des schlagbaren Holzes mit Holzpreis und dem Arbeitslohn

- Lit. P/XV Consignation über die Fischwässererträgnisse mit Lage- und Streckenbeschreibung sowie Fischartenangabe, Pachtzahlungen und Gelderträgen

- Lit. Q/XVI Alphabetischer Index über die Grundobrigkeiten mit Nennung der untertänigen Güter und Namen der Grundbesitzer mit Haus- und Ortschaftsnamen, Hausnummern und topographischen Nummern nach Äckern, Wiesen, Weingärten und Waldungen

- Lit. R/XVII Alphabetischer Index über die Grundbesitzer

- Lit. S/XVIII Personalbeschreibung der an der Anlegung Beteiligten (Leitungsbeamter und Stellvertreter, Gemeindeschreiber, Richter, Geschworene und Ausschussmänner), dann Ortschafts- und Häuseranzahl sowie Fassionsbuch und (Individual-)Auszugsbögen

- o. Lit./XIX Durchschnittsausweis

Die Zusammenstellung der Inhalte der Josephinischen Lagebücher (Fassionsbuch und Individualfassionsauszugsbögen) sieht in der Praxis folgendermaßen aus:

FASSIONSBUCH

- Personalbeschreibung der an der Anlegung Beteiligten (Leitungsbeamter und Stellvertreter, Gemeindeschreiber, Richter, Geschworene und Ausschussmänner) mit Ortschafts- und Häuseranzahl

- Grenzbeschreibung zu den Nachbargemeinden mit „Vermarkungsregister“

- (Topografische) Beschreibung der Flurnamen

- (Häuser-)Beschreibung der in der (Steuer-)Gemeinde befindlichen Ortschaften und Häuser, nach Ortschaften mit Angabe der Hausnummer, des Hausnamens, des Eigentümers, dessen Gewerbes und der zuständigen Herrschaft

- Kosmologische und ökonomische Beschreibung der (Steuer-)Gemeinde mit Lage, Klima und Geländebeschaffenheit und ökonomische Beschreibung mit Bevölkerung, Kultur und Nahrung. Das Verhalten der Bevölkerung wird ebenfalls festgestellt: „Konduit deren Grundbesitzern größtentheils, ob aufrührerisch, dem Trunke ergeben, oder ob sie gut oder schlecht leben, und aus was meistentheils ihre Nahrung bestehet.“

- Beschreibung des Viehbestandes sowie der Aussaat und der Erträge

- Forstmäßige Abschätzung der in der (Steuer-)Gemeinde befindlichen Herrschafts- und Untertanns-Hölzer

- Lagebuch („Fassionsbuch“) der (Steuer-)Gemeinde mit Nennung der Fluren mit Aufnahme der einzelnen topografischen Nummern der Grundstücke, nach Fluren zusammengefasst, mit Angaben, zu welcher Liegenschaft sie gehören (Ortschaft, Hausnummer, Besitzer, Hausname, Name der Herrschaft), deren Grundgrößen und Erträgnissen: Ausmessung von Länge und Breite in Klaftern, unterteilt in Äcker, Wiesen, Weingärten und Waldungen, Gesamte Körnererträge auf 3 Jahre in Joch, Durchschnitt auf 1 Joch und Durchschnitt auf 1 Metzen sowie Erträge in Weizen, Gerste, Hafer, Heu, Grumet, Wein und Holz

INDIVIDUALFASSIONSAUSZUGSBÖGEN

- Alphabetischer Index über die Grundbesitzer und Grundobrigkeiten

- Individueller Ausweis über die in der (Steuer-)Gemeinde befindlichen Dominikalgründe

- Samenausweis der (Steuer-)Gemeinde

- Tabelle über den Wirtschaftskurs der (Steuer-)Gemeinde

- „Individual-Fassion“: eine Zusammenfassung aller Gründe in den Fluren einer Liegenschaft mit folgenden Angaben: Topografische Nummer; Name des Grundbesitzers und Hausname; Ortschaft und Hausnummer; Name der Herrschaft; kontrollierte Erträgnisse vom Joch, ganze Erträgnisse des Grundes in 3 Jahren von Weizen, Korn, Gerste und Hafer in Metzen

- Kalkulus über die in dem Lagebuch (Fassionsbuch) enthaltenen Fluren

- Ausweis über den einjährigen Ertrag der Fischnutzung

- Summarium der (Steuer-)Gemeinde mit den Körner- und Produktpreisen

- Klassifikationsdurchschnitt-Summarium der (Steuer-)Gemeinde im besten, mittleren und geringsten Ertag

- Individualklassifikationsausweis der Äcker in der (Steuer-)Gemeinde

- Individueller Ausweis über die in der (Steuer-)Gemeinde befindlichen parifizierten Gründe

- Lokalpreisausweis

- Protokoll über die Erklärungen (Zustimmung oder Einsprüche) der Grundbesitzer der (Steuer-)Gemeinde

- Summarische Wiederholung des gesamten Grundbesitzer-Ausmaßes an Äckern, Wiesen und Waldungen

- Alphabetischer Index über die Grundobrigkeiten, deren in der (Steuer-)Gemeinde sich befindlichen Grundstücksbesitzer

- Abschlussklausel mit Siegel und Unterschriften der an der Anlegung Beteiligten (Leitungsbeamter und Stellvertreter, Gemeindeschreiber, Richter, Geschworene und Ausschussmänner)

Die auf dem Josephinischen Lagebuch basierende Steuer- und Urbarialregulierung war jedoch nur kurz in Kraft und musste von Kaiser Leopold II. auch aus politischen Gründen zurückgenommen werden. Stattdessen veranlasste er durch Patent vom 24.7.17919 die Schaffung eines Grundbuchs für Rustikalgüter; für Dominikalgüter wurde das Theresianische Gültbuch wieder in Kraft gesetzt. Die Mängel der josephinischen Steuerregulierung bestanden darin, dass man vom Bruttoertrag ausging und die Vermessung und Ertragsermittlung ungenau waren.

FRANZISZEISCHER KATASTER

(Stabiler oder Allgemeiner Kataster, Franziszeum)

Nach dem Staatsbankrott von 1811 mussten die zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung gebracht werden. Um die Steuereinnahmen zu erhöhen, wurde eine neuerliche Grundsteuerregulierung vorgenommen. Mit Patent vom 23.12.181710 veranlasste Kaiser Franz I. die Erstellung eines „stabilen Katasters“ für die gesamte Monarchie. Die Bezeichnung „stabil“ bezieht sich auf die Steuerbemessung, die konstant bleiben sollte, auch wenn der Ertrag durch Mehraufwand steigen sollte. Der Besteuerung unterlagen in diesem „allgemeinen Kataster“ sowohl die Nutzung von Grund und Boden als auch die von Gebäuden. Die Anlegung erfolgte in Oberösterreich zwischen 1823 und 1830, der Kataster trat jedoch erst – gemeinsam mit den anderen österreichischen Kronländern – mit dem Verwaltungsjahr 1845 (d. h. mit 1. November 1844)11 in Kraft und wurde bis 1879 geführt. Bei diesem Steuerkataster wurden die Grund- und Bauparzellen der einzelnen Steuergemeinden genau vermessen und im Maßstab 1 : 2 880 (im Gebirgsland 1 : 5 760) farbig dargestellt. Wichtige Bestandteile sind:

Indikationsskizze

Sie ist auf Karton aufgezogen und enthält sämtliche Flur- und Ortsnamen sowie die Hausnamen größerer Einzelhäuser einer Steuergemeinde. Die kleineren Häuser und Liegenschaften sind nur mit Hausnummer und Parzellennummer gekennzeichnet; in Kurrentschrift sind die Besitzer der Grundparzellen eingetragen. Weiters ist bei dieser Karte die Flächenwidmung in verschiedenen Farben dargestellt: Wälder (Grau), Wiesen und Weiden (Grün), Gärten (Olivgrün), Äcker (Beige), Wege (Braun) Gewässer (Blau); bei Baulichkeiten sind Stein- und Ziegelbauten (Rot) bzw. Holzbauten (Gelb) unterschieden. Die Indikationsskizzen wurden (parallel mit der Anlegung der Urmappe) von den Vermessungsgehilfen als Skizzen für die Bestimmung der Kulturgattungen angefertigt. Vermessungstechnisch waren sie daher nicht so genau aufgenommen worden wie die Urmappe. Der Vorteil der Indikationsskizze ist, dass spätere Änderungen und Nachträge zumindest bis 1844/45 wenn nicht sogar fallweise bis 1869/79 darin eingezeichnet wurden.

Urmappe (Erstdruck)

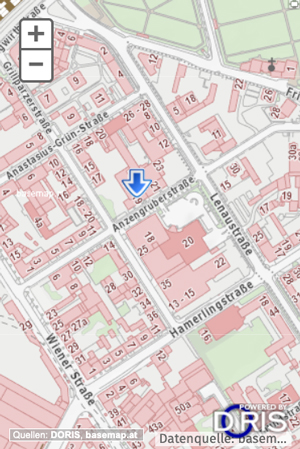

Enthält die gleichen Informationen wie die Indikationsskizze mit Ausnahme der Besitzernennungen in den Parzellen. Die Urmappenblätter sämtlicher Katastralgemeinden Oberösterreichs wurden auf Schieferstein im Flachdruckverfahren hergestellt. Die Originalmappenblätter befinden sich im Katastralmappenarchiv des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen in Wien. Sie wurden von den verantwortlichen („tischführenden“) Geometern vermessen bzw. aufgenommen. Sie sind wesentlich genauer als die Indikationsskizze. Bei den Originalmappenblättern wurden bis ca. 1879 sämtliche Veränderungen betreffend Grundstücksgrenzen, Straßenverläufen, Bahntrassen, Zu-, Um- und Neubauten sowie Abrissen von Gebäuden mit roter Tinte eingezeichnet. Die Urmappenblätter sind flächendeckend für ganz Oberösterreich über die Online-Portale DORIS und Arcanum zugänglich.12

Hofmappe

Enthält die gleichen Informationen wie die Urmappe, jedoch wurden nur mehr die Gewässer, Wege und Häuser farbig dargestellt, dafür wurden mitunter spätere Veränderungen bei Straßenverläufen und neuen Bahntrassen mit roter Tinte eingezeichnet.

Operat 1

Dessen Bestandteile:

- „Grundparzellenprotokoll“ mit der Nummer des Kartenblattes der Indikationsskizze, auf dem die Liegenschaften zu finden sind, und der Parzellennummer. Weiters sind die „gesetzlichen Eigenschaften“ des Grundstückes (Dominikal- oder Rustikalland) sowie die Trennung in Haus- und Überländgründe verzeichnet. Der Vor- und Zuname des Eigentümers, dessen Stand und Wohnort mit Hausnummer, die Kulturgattung des Grundstückes und sein Flächeninhalt in Joch und Klafter scheinen ebenfalls auf.

- Das „Bauparzellenprotokoll“ enthält die fortlaufende Nummer für die „braune Mappe“, Vor- und Zuname, Stand und Wohnort des Hauseigentümers sowie Hausnummer und Gattung der Häuser und Gebäude mit Flächeninhalt (einschließlich Hofraum) in Joch und Klafter.

- Provisorische Grenzbeschreibung (mit Fixpunkten und anderen Beschreibungen) und definitive Grenzbeschreibung (mit Klafter- und Winkelangaben) der Steuergemeinde.

- Häuserverzeichnis der Steuergemeinde.

- Alphabetisches Verzeichnis der Grund- und Hausbesitzer mit den Tauf- und Zunamen sowie deren Hausname, Stand und Wohnort des Besitzers mit Hausnummer sowie Angabe der topografischen Nummern der Grundstücke.

- Alphabetisches Verzeichnis der Grundeigentümer mit Name und Beruf (Stand) des Eigentümers, Wohnort mit Hausnummer und Hausname (vulgo-Name) sowie den zum Haus gehörenden Grundparzellen samt der Angabe jenes Blattes der Indikationsskizze, das diese Parzelle enthält.

- Berechnungsprotokoll (gedruckt) für die Parzellen mit fortlaufender Nummer.

Operat 2

Dieses besteht aus dem Katastralschätzungsoperat der Steuergemeinde. Es wurde für die Grundertragsschätzung angelegt, diente daher für die Ermittlung der Reinerträge der Grundstücke und behandelt den landwirtschaftlichen Zustand der Steuergemeinde. Von den ausgemittelten Brutto- oder Roherträgen wurden die notwendigen gemeindeüblichen Auslagen für die Bearbeitung des Bodens, des Saatgutes, der Pflege und Einbringung der Produkte in Abzug gebracht, und so wurde der Rein- oder Nettoertrag ermittelt. Es enthält u. a. folgende Protokolle und Elaborate:

- Gedruckter Fragenkatalog über den landwirtschaftlichen Zustand der Katastralgemeinde im Allgemeinen, dann insbesondere über den Ackerbau, über die Gartenkultur, über die Wiesenkultur, über die Waldkultur, über die Alpenwirtschaft und über die Klassifikation. Im I. Kapitel, Frage 18, werden die ortsüblichen gezahlten Hand-Arbeitspreise für Dienstverrichtungen angegeben.

- Protokoll der Gestehungskosten

- Katastral-Schätzungselaborat der Katastralgemeinde als Einleitung wird über: § 1 Topographie, § 2 Grenzen, § 3 Bevölkerung (mit Gesamtzahlen der männlichen und weiblichen Seelen und in wie vielen Häusern und Wohnparteien sie verteilt sind und welche Beschäftigung die Parteien ausüben), § 4 Viehstand (Gesamtstückzahlen nach der Katastralaufnahme und nach der Konskription (ca. zwischen 1830/35) an Pferden, Ochsen, Kühen, Jungvieh, Schafen und Borstenvieh, weiters die Zustandsbeschreibung des Viehs sowie deren Einsetzbarkeit und Produktion), § 5 Flüsse, Bäche, Teiche, Seen, § 6 Straßen und Wege, § 7 Marktplätze (mit Nennung der Orte, wohin die Produkte zum Kauf angeboten werden), § 8 kultivierte, unbenutzte und unbenützbare Grundstücke, § 9 Grunderzeugnisse, § 10 Kultur des Bodens, § 11 Grunderzeugnisse, Qualität und Anwert derselben, § 12 Gattung des Grundeigentumes und Anzahl der Bestiftungen (mit Dominikal- und Rustikalzuordnung, wie viele ganze, 3/4-, halbe, 1/4-, 1/8-Bauern sowie Häusler mit ihren Grundausmaßen bestehen, dann die Widmung der übrigen Häuser wie Dominikalbesitzung, Gotteshäuser, Pfarrei, Schule, Gewerbshäuser und Kleinhäusler ohne Grundbesitz, Nennungen der Grund- und Zehentherrschaften), § 13 Häuser (mit Angaben, ob sie ebenerdig oder mehrstöckig sind, ob sie aus Stein und gebrannten Ziegeln, aus Holz oder luftgetrockneten Lehmziegeln gemauert sind, ob die Stallungen und Wirtschaftsgebäude gemauert oder nur mit steinernen Grundfesten versehen sind oder nur aus Holz errichtet sind, des Weiteren, ob die Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Ziegeln, Schindeln oder Stroh gedeckt sind und abschließend wie der allgemeine Bauzustand der Gebäude ist), § 14 Industrialgewerbe.

Dann folgt in einem zweiten Teil die Schätzung des Naturalertrages in der Katastralgemeinde, wiederum aufgeschlüsselt in §§ 1-13.13

„Braune Mappe“

Sie enthält: das Protokoll der Katastralvermessung sämtlicher Grund- und Bauparzellen der Steuergemeinde (angelegt nach den Reklamationen 1838/44), Grundeinteilungs-Änderungen ab 1845, Berechnungsprotokoll der Parzellen (Evidenzhaltung bis 1879). Die vermerkten Herrschaftsangaben in den Katastralvermessungsprotokollen entsprechen in der Regel den tatsächlichen Nennungen und nicht wie beim Josephinischen Lagebuch den Nennungen der Ober-Herrschaften (Verwaltungssitze). Sämtliche im Franziszeischen Kataster vorkommenden Familiennamen sind in eigenen Verzeichnissen von Herbert Jandaurek (siehe Literaturliste) alphabetisch aufgelistet. Darin steht nach dem Namen der Hausname, die Ortschaft mit Hausnummer und ganz rechts die Katastralgemeinde. Bei dieser finden sich dann im Kataster alle näheren Angaben zum Haus- und Grundbesitz. In der Urmappe angeführte Orts- und Flurnamen sind mit einer Suchabfrage via DORIS abfragbar.14

Grundsteuerprovisorium

Da die Anlegung des „stabilen Katasters“ sehr viel Zeit beanspruchte, behalf man sich vorerst mit einem Grundsteuerprovisorium, das 181915 in Angriff genommen und schon ein Jahr später abgeschlossen wurde16. In diesen Grundertragsmatrikeln wurden die josephinischen Steuerregulierungsresultate (nach Berichtigungen und Ergänzungen 1819/20) zusammengefasst, wobei für die Grundsteuerbemessung herangezogen wurden: die eigentlichen Grunderträgnisse, die Nutzungen von Wohngebäuden und die Urbarial- und Zehentgenüsse. In den Beständen der k. k. Steuerämter, die im Oö. Landesarchiv verwahrt werden, sind diese Archivalien einigermaßen flächendeckend für Oberösterreich erhalten geblieben.

Folgende Bestandteile bzw. Rubriken bestimmen die Form einer Grundertragsmatrikel:

- Deckblatt mit dem jeweiligen Namen der Steuergemeinde, die sich aus Ortschaften (hier erfolgt eine namentliche Aufzählung) zusammensetzt. Darüber hinaus weist es noch das entsprechende Landesviertel, die Steuerbezirksobrigkeit und die Pfarre auf.

- Spalte 1: Topografische Nummer, übereinstimmend mit der Nummer im Josephinischen Lagebuch

- Spalte 2: Grundzerteilung (in der Regel leer)

- Spalte 3: Hausnummer des Grundeigentümers

- Spalte 4: Wohnort des Grundeigentümers

- Spalte 5: Zu- und Vorname des Grundeigentümers, Benennung und Zustand der Grundstücksfläche (Flureinteilungen sowie Benennungen sind identisch mit jenen im Josephinischen Lagebuch)

- Spalte 6: Gesetzliche Eigenschaften der Gründe, unterteilt in Dominikal-, Frei-, Rustikal- und ledige Gründe

- Spalte 7: Kulturgattung der Grundstücke wie Äcker, Wiesen, Wälder etc.

- Spalte 8: Flächenmaß in Joch und Quadratklafter

- Spalte 9: Jährliche Gelderträgnisse

- Spalte 10: Jährliche Steuergebühr

- Spalte 11: Anmerkungen

Am Schluss befinden sich meistens noch Verzeichnisse aller in den Steuerregulierungsoperaten des Jahres 1789 vorgefundenen Rechnungs- oder Fatierungsfehler an Flächenmaß und Geldertrag bzw. neu zugewachsener oder neu entdeckter Grundstücke, die in den Steuerregulierungs-Fassionsbüchern nicht enthalten waren, ferner ein Summarium über die individuellen Ertragsbögen aller Grundbesitzer in alphabetischer Ordnung mit allen Grundstücken,den Flächenausmaßen sowie den einjährigen Erträgen und der jährlichen Grundsteuer.

Besitzstandshauptbücher

Mit Inkrafttreten des „stabilen Katasters“ 1844 wurde den Steuerbezirksobrigkeiten mit dem Verwaltungsjahr 1845 die Anlegung von Besitzstandshauptbüchern für jede Steuergemeinde/Katastralgemeinde (KG) zur Evidenzhaltung der Grundsteuereinnahmen vorgeschrieben. Die Anleitung zur Evidenzhaltung des allgemeinen Katasters für Oberösterreich erfolgte am 30.9.1841, hier wurde der Auftrag zur Anfertigung des Hauptbuchs des Besitzstandes angeordnet und zwischen 1841/44 durchgeführt. Als Grundlage zur Anlegung der Besitzstandshauptbücher wurden die Grundertragsbesitzbögen nach vorangegangenen Überprüfungen (1836/38) und Berichtigungen (1841/44)17 herangezogen. Die Besitzstandshauptbücher sind in zwei Hauptrubriken gegliedert:

- Die Nummer der Doppelseite („Blattseitennummer“) des Eigentümers mit Nennung von Konskriptionsortschaft, Hausnummer, Hausnamen, Zu- und Vornamen, (Berufs-) Stand. Bei Veränderungen des Eigentümers wurde die vorige Eintragung einfach durchgestrichen und darunter oder darüber die Neueintragung geschrieben. Eventuelle Änderungen außerhalb der Steuergemeinde wurden unterhalb der Standeseintragungen extra vermerkt.

- Die Parzellen mit Nennung von Grundherrschaft, Parzellennummer, gesetzlicher Eigenschaft der Parzellen, Kulturgattung (z. B. Haus, Scheune, Almen, Hochwaldungen, Steingerölle, Felsen, Wiesen, Weiden, Äcker etc.), Flächenausmaß, Steuerklasse der Grundparzelle, Reinertrag und Nachweis eingetretener Änderungen.

Am Schluss der Besitzstandshauptbücher können sich noch alphabetische Verzeichnisse befinden. Die Besitzstandshauptbücher wurden von den Steuerbezirksobrigkeiten 1849/53 an die neu gegründeten k. k. Steuerämter abgetreten und von diesen bis 1879 weitergeführt.

Häuserklassensteuerlisten

Mit Hofkanzleidekret vom 29.2.1820 wurde die Besteuerung der Gebäude festgelegt. Der Gebäudesteuer unterlagen alle Wohngebäude, ausgenommen waren nur Kirchen, Staatsgebäude, Militärkasernen und Spitäler. Die Wohngebäude waren entweder nach dem wirklichen oder dem möglichen (fiktiven) Mietzins zu versteuern oder im Wege der Klassifikation. Für die Klassifikation wurden die Gebäude in zwölf Klassen eingeteilt, später wurden sie auf 16 erweitert. Die Abgabenhöhe wurde im Lauf der Jahre angehoben. Gebäude ohne Wohnungsbestandteile (wie Scheunen, Stallungen etc.) wurden nicht besteuert.18 Als Teilstück des „stabilen Katasters“ wurden die 1820 begonnenen Klassifikationen der Wohngebäude in „Häuserklassensteuerlisten“ zusammengefasst. Die Anlage erfolgte von den Steuerbezirksobrigkeiten 1841/44. Sie wurden 1849/53 an die neu gegründeten k. k. Steuerämter19 abgetreten und von diesen bis um die Jahrhundertwende (1904/05) weitergeführt. Die Häuserklassensteuerlisten enthalten den Namen der Konskriptionsortschaft, Hausnummer, Bauparzellennummer, Namen des Eigentümers, Gattung (Bauernhaus, Kleinhäusl etc.), Wohnungsbestandteile (Zimmer, Kammern und Gesamtzahl), Steuerklasse, die jährlich zu leistende Hausklassensteuer, dazu noch Nachweise über Veränderungen mit entsprechenden Jahresangaben.

LAGEPLÄNE (FELDMAPPEN)

In den Grundbuch- und Vermessungsämtern werden nach Katastralgemeinden geordnet die Lagepläne aufbewahrt. Aus den Lageplänen kann man sowohl die Lage des Gutes oder Hauses als auch die Größe der einzelnen Grundparzellen entnehmen. Der Maßstab der älteren Pläne beträgt 1 : 2 880. Die von den Vermessungsämtern an das Oö. Landesarchiv abgetretenen Feldmappen beginnen 1867/69 und reichen bis ca. 1950. Um 1870/75 fand die erste Reambulierung statt und ab etwa 1896/98, generell jedoch zwischen 1910 und 1920, wurden von der reambulierten Feldmappe neue Ausgaben mit jeweils aktuellem Stand hergestellt. Dabei wurde eine grüne Farbe für die Beschriftung sowie ein anderer (gerader) Schrifttyp verwendet. Dies ist oftmals die einzige Möglichkeit, um eine ungefähre Datierung der Aufnahmen vornehmen zu können, wenn diese auf der Feldmappe nicht vermerkt ist. Für die Bewertung der Indikationsskizzen, Urmappen und Feldmappen in Rechtsangelegenheiten ist das Katastralmappenarchiv, Schiffamtsgasse 1-3, 1025 Wien, zuständig.

GRUNDBESITZBÖGEN

Die Grundbesitzbögen (Abb. 71-73), die bei den Bezirksvermessungsämtern Oberösterreichs gelagerten waren, wurden durch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Linz 1971 dem Oö. Landesarchiv übergeben. Lediglich von 20 Gemeinden wurden keine Bögen ausgehändigt. Die Ordnung und Verzeichnung erfolgte in alphabetischer Reihenfolge der Katastralgemeinden. Die Grundbesitzbögen weisen die Namen und Wohnorte inklusive Hausnummern der Grundbesitzer sowie die Parzellen mit ihren Kulturgattungen, Flächenausmaßen und Reinerträgen auf. Mit den Erlässen vom 20. August 1892 bzw. 29. März 1896 wurde, im Interesse der Schaffung einer Agrarstatistik, die Anfertigung neuer, die Parzellen getrennt nach Kulturgattungen enthaltenden Grundbesitzbögen angeordnet. Die Anlegung der Besitzbögen erfolgte 1896.20 Sie wurden bis ca. 1957/60 fortgeführt.21

1 Schwentner, Gerhard: Historischer Atlas von Bayern : Teil Innviertel : Reihe 1: Das Landgericht Schärding. Univ., Diss., Linz/Passau 2012

2 Homepage: www.gda.bayern.de/service/findmitteldatenbank/Findbuch/abd281de-2079-4bbd-98e2-0691d69159b0 (Stand Jänner 2025)

3 OÖLA Bibliothek G-656

4 OÖLA Herrschaftsarchiv Wildenstein Hss. 7-9, 14, 15 (bereits mikroverfilmt bzw. digitalisiert)

5 OÖLA Gemeindearchiv Bad Ischl, ABd. 1, Urbar angelegt 1686 und teilweise fortgeführt bis 1776

6 OÖLA Landschaftsarchiv ABd. 1273, K.II.9. Nr. 4 und 5/2.Abt.

7 OÖLA Patentsammlung Hs. 105, Nr. 96

8 OÖLA Patentsammlung Hs. 109, Nr. 21

9 Grundbucheinführung in Österreich ob der Enns mit Patent vom 2.11.1792, in: Justizgesetzsammlung Franz II., Nachtrag Leopold II., S. 39-55, Nr. 66

10 Politische Gesetzesslg. Franz I. Bd. 45, S. 391-398, Nr. 162

11 Mit der Kundmachung vom 13. Aug. 1844, Zl. 21476, Provinzial-Gesetzesslg. 26. Teil, S. 283-294, Nr. 130 und 131

12 Homepage: www.doris.at/themen/basiskarten/urmappe.aspx sowie maps.arcanum.com/de/ (Stand Jänner 2025)

13 Zusammenstellung bzw. Auszug aus dem Schätzungs-Anschlage für den allgemeinen Kataster über das Grundbesitztum dieser KG und die im Anschlage ermittelten Rein-Erträge mit den Flächenausmaßen der Grundstücke.

14 Homepage: www.doris.at/themen/basiskarten/urmappe.aspx (Stand Jänner 2025)

15 Allerh. Best. vom 8.2.1819, in: Politische Gesetzessammlung Franz I. Bd. 47, S. 153-157, Nr. 64; und Circular-Verordnung der obderennsischen Landesregierung vom 3.5.1819, in: OÖLA Katastralmappenarchiv Sch. 7, Patente und Verordnungen 1817-1845

16 Kaiserl. Patent vom 23.2 bzw. Circular-Verordnung der obderennsischen Landesregierung vom 1.3.1820, in: OÖLA Katastralmappenarchiv Sch. 7, Patente und Verordnungen 1817-1845

17 OÖLA Katastralmappenarchiv Sch. 7, Patente und Verordnungen 1817-1845

18 Zirkular der obderennsischen Landesregierung vom 1.3.1820. Mit der Kundmachung vom 13. Aug. 1844, Zl. 21476, Provinzial-Gesetzesslg. 26. Teil, S. 283-294, Nr. 130 und 131

19 Laut Ministerialverordnung vom 19.1.1853, RGBl. Nr. 10, waren diese Behörden von nun an für die Einhebung der Grundsteuer zuständig.

20 Zusammenstellung der Gesetze und Vorschriften betreffend den Grundsteuerkataster und dessen Evidenzhaltung, dann der sonstigen Gesetze und Vorschriften über die Grundsteuer. Wien 1912, Seite 32

21 Aus dem Vorwort zum Bestandsverzeichnis des Oö. Landesarchivs „Grundbesitzbögen der Katastralgemeinden von Oberösterreich"