Herrschaftsarchive

Grundherrschaft

Bei der herrschaftlichen Organisationsform der Grundherrschaft handelte es sich um die vom Mittelalter bis zur Frühneuzeit vorherrschende rechtliche, wirtschaftliche und soziale Besitzstruktur des ländlichen Raums. Der Grundherr (in der Regel Adlige, die Kirche, Klöster) war dabei nicht nur Grundeigentümer oder Inhaber eines Lehens mit Verfügungsgewalt über das Land, sondern er übte zumeist auch weitreichende weitere Verwaltungs- und Gerichtsfunktionen aus. Dem Grundherrn oblag sowohl die Verwaltung und Nutzungsvergabe von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen als auch die Ausübung öffentlich-rechtlicher Befugnisse, wie der Polizeigewalt und der niederen Gerichtsbarkeit. Gleichzeitig hatte der Grundherr aber seinen Grundholden (Untertanen) „Schutz und Schirm“ zu gewähren. Die Grundherrschaft umfasste somit nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern eine Herrschafts- und Besitzstruktur, die alle Bereiche des mittelalterlichen Lebens umfasste und Formen wie Gerichtsherrschaft, Zehntherrschaft oder Vogteigewalt betreffen konnte. Die Untertanen standen in unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen zum Grundherrn und hatten Abgaben und Frondienste zu leisten. Diese konnten aus Naturalleistungen, Dienstpflichten (Hand- und Spanndienste) und anderen Abgaben oder Leistungen bestehen. Die Form des Abhängigkeitsverhältnisses reichte vom reinen Pachtverhältnis über die Hörigkeit bis zur Leibeigenschaft. Häufig teilten sich verschiedene Grundherren die Rechte in einem Dorf, was die tatsächlichen Rechtsverhältnisse äußerst kompliziert machte. Aber auch der Grundherr hatte Pflichten zu erfüllen („Treue und Gehorsam“ gegen „Schutz und Schirm“): Er musste den Abhängigen wirtschaftliche Grundsicherung und Unterstützung bei Krankheit, Missernten oder Katastrophen gewähren sowie Schutz, z. B. vor Kriegsdienst bieten.1

Als Grundherrschaft traten Inhaber von weltlichen Herrschaftsbesitzungen (wie Burgen, Schlösser, Landgüter, Freisitze und Freigülten) auf. Als kirchliche Grundherrschaften fungieren Stifte, Klöster, Pfarrhöfe bzw. Pfarrherren, Vikariate, Benefizien, Pfarr- und Filialgotteshäuser. Obrigkeitliche Befugnisse bzw. grundherrliche Rechte übten auch Städte, Märkte, Stiftungen, Spitäler, Zechen und Bruderschaften sowie Inhaber von Lehen, Zehenten und freien Gründen aus. Die Grundherrschaft hatte bis 1848/50 für alle Untertanen die Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Steuereinhebung wahrzunehmen.

Agendenzusammenstellung nach Georg Grüll

A. Die Herrschaft als Obrigkeit:

1. Gerichtswesen

2. Militär (u. a. Kriege, Konskription, Rekrutierung, Musterung, Vorspanndienste)

3. Steuerwesen (u. a. Rektifikation, Personal-, Grund- und Häusersteuer, Mauten, Zölle)

4. Vogteien (u. a. Kirchen, Armenversorgung, Schulen)

5. Öffentliche Sicherheit (u. a. Übertretungen, Streifen, Bettler-, Schub- und Passwesen, Brände, Baupolizei, Baubewilligungen)

B. Die Herrschaft als Wirtschaftseinheit:

1a. Die Grundherrschaft (u. a. Abgaben, Dienste, Zehente, Lehen)

1b. Die Verwaltung (u. a. Pfleg- und Herrschaftsberichte, Gemeinderichterwahlen)

2. Rechnungswesen (u. a. Herrschafts-, Geld- und Rentrechnungen)

3. Wald, Jagd und Fischerei

4. Brauerei, Meierhöfe und Landwirtschaft

5. Handwerker, Handel und Verkehr

6. Stadthäuser, Märkte, Hofmarken im Innviertel (nur bei großen Herrschaften)

7. Freiheiten, Rechte, Bürgerschaft (nur bei kleinen Stadt- und/oder Marktherrschaften)

8. Untertanen

Bei kleinen Grundherrschaften (u. a. Gotteshäusern, Zechen, Benefizien) wurden zahlreiche Agenden von den Vogteiherrschaften ausgeübt. Nach 1850 wurden diese Agenden von den neu eingerichteten staatlichen Behörden übernommen:

a) die Gerichtsbarkeit oblag den Bezirks- und/oder Kreis-/Landesgerichten,

b) die Verwaltung den Ortsgemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden,

c) die Steuereinhebung den Steuerämtern bzw. später den Finanzämtern.

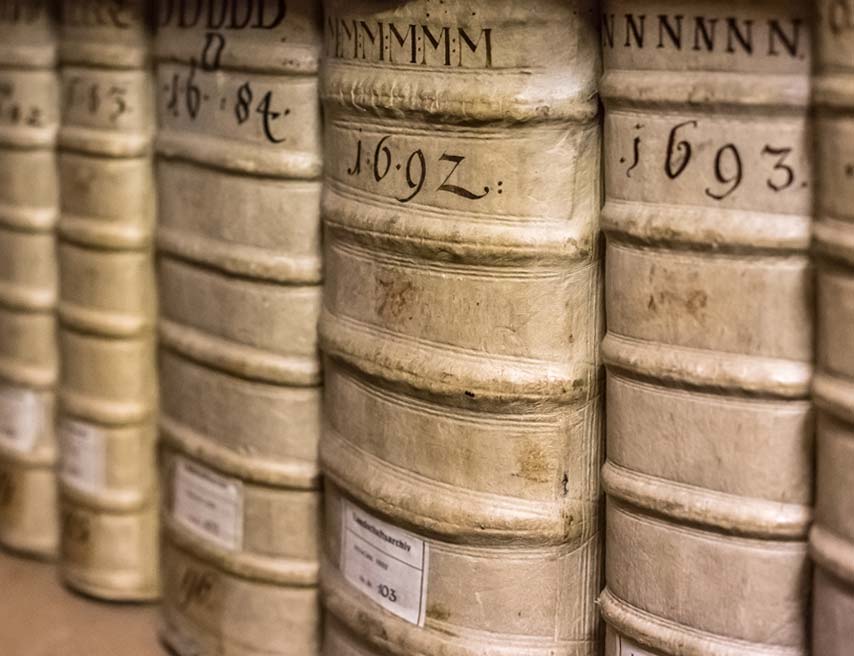

Herrschaftsprotokolle

Die Herrschaftsprotokolle gehören zu den wichtigsten Quellen auf dem Gebiet der Haus- und Familienforschung, da vor 1791/94 in diesen (später in den Grundbüchern) alle wichtigen Rechtshandlungen im Rahmen der grundherrschaftlichen Verwaltung „protokolliert“ (d. h. abschriftlich festgehalten) wurden. Die Anfänge dieser Protokolle reichen bei einigen weltlichen Grundherrschaften bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhundertszurück. Geführt wurden diese Aufzeichnungen bis zur Aufhebung der Grunduntertänigkeit in den Jahren 1848/50, als diese Aufgaben von den Bezirksgerichten übernommen wurden. Teilweise sind die Herrschaftsprotokolle mit alphabetischen Indizes versehen, die im 16./17. Jahrhundert in der Regel jedoch nicht nach Familien- oder Hausnamen, sondern nach den Taufnamen angelegt sind.

Der Bestand des sogenannten „Landesgerichtsarchivs“ (LGA) im Oö. Landesarchiv umfasst ca. 13 000 solcher Protokollbücher. Außerdem befinden sich grundherrschaftliche Protokollbücher in den Beständen verschiedener Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchive. Die größte Gruppe innerhalb dieser Protokolle sind die Brief- und Inventurprotokolle.

BRIEFPROTOKOLLE

In den Briefprotokollen treten folgende Verträge am häufigsten auf:

- Kaufbriefe: Verträge über den Verkauf eines Hauses oder eines Grundstückes mit folgenden Angaben: Name des Verkäufers, die auf dem grunduntertänigen Gut haftenden Verpflichtungen gegenüber der Herrschaft, Namen der Stift- und/oder Zahlbürgen (meist Verwandte des Übernehmers), Name des Käufers, Gebühren und sonstige Abgaben.

- Heiratsbriefe: Eheverträge, in denen das in die Ehe mitgebrachte und zukünftige Vermögen der Brautleute und sonstige Vereinbarungen anlässlich der Verehelichung niedergeschrieben sind.

- Schuldbriefe: Vereinbarungen von Darlehensmodalitäten zwischen Verleiher und Schuldner.

- Erbschaftsquittungen: Da für gewöhnlich nur ein Erbe das Haus oder den Hof übernahm, mussten die anderen Erben vom Übernehmer ausbezahlt werden; diese ausbezahlten Erben quittierten den Erhalt des Geldes.

- Gerhabschaftsquittungen: Für minderjährige bzw. unmündige Erben wurde ein Gerhab (Vormund) bestellt. Bei Volljährigkeit des Erben bezahlte der Gerhab dem Erben das verwaltete Erbteil aus, dieser bestätigte dem Gerhaben die Auszahlung.

- Geburtsbriefe: Wurden in der Regel von Handwerkern verlangt, zum Nachweis ihrer ehelichen Geburt als Voraussetzung für die Freisprechung (Gesellenernennung). Im Geburtsbrief lassen sich folgende Personen für die Familienforschung finden: der Vater des Freizusprechenden sowie dessen Ehefrau, gelegentlich auch die Eltern der Ehefrau und mehrere Zeugen, die an der Hochzeit der Eltern teilnahmen.

- Vergleiche und Servitute: Wurden zwischen Nachbarn oder zwischen Herrschaft und Untertanen abgeschlossen bzw. vereinbart, um Nutzungsrechte und dergleichen zu regeln (vor allem für Weg-, Brunnen-, Alm- und Weiderechte).

INVENTURPROTOKOLLE

In den Inventurprotokollen wurden in der Regel Verlassenschaftsabhandlungen aufgezeichnet, jedoch auch Kridafälle kommen hier vor. Eine Verlassenschaftsabhandlung ist meist nach folgendem Muster aufgezeichnet: kurze Einleitung mit Namen des oder der Verstorbenen, Wohnort bzw. Pfarre und Hausname, Namen der bestellten Schätzleute (meistens Nachbarn oder Verwandte der Hinterbliebenen) und des herrschaftlichen Amtmannes. Dann folgt die Aufgliederung der Erbschaft: „anliegendes“ Vermögen (Immobilien), „fahrendes“ (bewegliches) Vermögen (Hausrat, Vieh, Geräte), „Schulden herein“ (offene Forderungen des Erblassers) und „Schulden hinaus“ (Privatschulden und offene Verpflichtungen gegenüber Pfarrer, Schulmeister, Grundherrschaft; Gebühren; Schreibkosten; eventuell auch Zehrungskosten oder Messstiftungen). Danach werden in der Regel die Erben genannt; sind unter ihnen minderjährige Kinder, so werden ihre bestellten Gerhaben (Vormünder) ebenfalls mit Namen und Wohnort verzeichnet. Schließlich wurde die Übergabe des Hauses mit den dazugehörigen Gründen protokolliert, zuletzt unterschrieben der Amtmann oder Pfleger sowie der Erbe oder Übernehmer und die Zeugen bzw. Schätzleute (wenn sie des Schreibens nicht kundig waren, setzten sie ein Kreuzzeichen darunter, und der Amtmann oder Pfleger bestätigte die Richtigkeit).

VERHÖR- UND KLAGSPROTOKOLLE

Da jede Grundherrschaft bis 1848/50 über ihre Grunduntertanen die niedere Gerichtsbarkeit (Patrimonialgerichtsbarkeit) ausübte, wurden über diese Tätigkeit Protokolle angelegt. Ein Großteil der erhaltenen Aufzeichnungen im Bereich der Strafgerichtsbarkeit vor 1848/50 lässt sich in den Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchiven finden. Für die Familienforschung sind die darin vorkommenden Fornikationsstrafen (für vor- oder außerehelichen Geschlechtsverkehr) mitunter wichtige Quellen da sie in den Vernehmungsaufzeichnungen zumindest die vermeintlichen Namen der Väter, die durch die schwangeren Frauen angegeben wurden, vermerken. Mit einer Resolution vom 9.4.1786 sind Fornikationen (= fleischliche Vergehen) nicht mehr mit Geldstrafen, sondern mit Arrest und Fasten bei Wasser und Brot abzustrafen jedoch mit Unterlassung aller öffentlichen Kundmachung.2 Durch das am 13.1.1787 kundgemachte Josephinische Strafgesetzbuch wurde der Tatbestand der außerehelichen Geschlechtsbeziehung Unverheirateter nicht mehr unter Strafe gestellt.3 Ab 1788/89 finden sich in den Verhör- und Strafprotokollen nur mehr Klagen der Kindesmütter gegen die vermeintlichen Kindesväter auf Kindesunterhalt und Ersatz aller Gerichtsunkosten.

WAISENPROTOKOLLE

Für unmündige Erben wurden von der Grundherrschaft „Gerhaben“ bestellt. Die Gerhaben hatten das Erbgut zu verwalten und es bei Volljährigkeit der Erben an diese zu übergeben. Handelte es sich nur um Kapital, so geschah die Evidenzhaltung bei der obervormundschaftlichen Grundherrschaft durch das Eintragen in die Waisenkassa-Aktiv- und –Passivbücher und eventuell Depositenbücher.

- Waisenbücher wurden von der grundherrschaftlichen Kanzlei geführt und enthalten, nach Ämtern aufgeteilt, folgende Angaben: Gerhabschaft (Familienname der Waisenkinder mit Hausname und Ortschaft), Gerhaben (Vormünder mit Tauf- und Familiennamen sowie Hausname und Ortschaft), Namen der hinterlassenen Kinder samt einer Aufstellung, wie viel jedes Kind an Vermögen zuzüglich der Verzinsung ausbezahlt bekommt. Die Verzinsung („Interesse“) machte gewöhnlich in drei Jahren ca. 10-12 % des Kapitals aus. Da sich die Gerhaben von der Gerhabschaft in der Regel Geld „auf Interesse“ (gegen Darlehenszinsen) ausborgten, wurden zur besseren Übersicht von den Grundherrschaften seit dem späten 18. Jahrhundert „Waisenkassa-Aktivbücher“ und „Waisenkassa-Passivbücher“ auf vorgedruckten Formularen angelegt.

- Waisenkassa-Aktivbücher: Name des Schuldners mit Beruf oder Ortsangabe, Datum des Schuldbriefes und Zitierung des Grundbuch-Folios, Kapitalertrag in Conventionsmünze (CM, später in Wiener Währung), jährliche Interessen (Verzinsung), Abstattung und eventueller Rückstand.

- Waisenkassa-Passivbücher (teilweise mit Namenindex): Name des Waisenkindes und Datum der Großjährigkeit, Vermögen des Mündels in öffentlichen Fonds und bei Privaten, Nutzung des Vermögens mit Namen des Schuldners und Interessen.

- Depositenbücher: Hinterlegung der Waisen- oder Pupillargelder bei der Waisenkassa bis zur Großjährigkeit der Erben. Manchmal wurde schon zu Lebzeiten des Erblassers das Erbteil der Kinder einbezahlt bzw. hinterlegt. Diese Bücher besitzen wenig Aussagekraft und wurden selten geführt.

GERICHTS- UND HERRSCHAFTSAKTEN

In den Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchiven befinden sich Unterlagen über das Gerichtswesen der Grundherrschaften. Desgleichen befinden sich im Bestand „Landesgerichtsarchiv, Gerichts- und Herrschaftsakten“ Archivalien der ehemaligen Gerichtsstände der landtäflichen Gültenbesitzer und der Grundherrschaften über ihre Untertanen und Grundholden. Der überwiegende Teil dieses Bestandes enthält Verlassenschaften, Urkunden (wie Testamente und Verträge), Konkurse, Streit- und Strafsachen sowie Grundbuchs- und Waisensachen (wie Vormundschaft und Kuratel) des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Untertanenakten

In den Beständen der Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchive sind noch viele andere, die Untertanen betreffende Rechts- und Verwaltungsaufzeichnungen zu finden, z. B. Akten über Ehekonsenserteilungen (grundherrschaftliche Genehmigung der Eheschließung) sowie die damit verbundene Abschiedserteilung (Entlassung aus dem Herrschaftsverband). Der Entlassschein stellt eine Art Arbeits- und Leumundszeugnis dar. Der Untertan bekommt vom scheidenden Grundherrn eine Bestätigung über seine Lebensführung und Aufenthaltsdauer im Herrschaftsverband. Entlassscheine können mitunter die einzigen Anknüpfungspunkte in die Vergangenheit sein, wenn man keine Informationen darüber besitzt, aus welcher Region die Vorfahren kamen. Darüber hinaus gibt es bei den Untertanenakten mitunter Aufzeichnungen über die Abwicklung von Erbschaftsangelegenheiten, die Einhebung der Inleutsteuer, die Erfassung von Ausständen (Schulden der Untertanen) etc. In den Archiven größerer Grundherrschaften, die Vogteirechte über Kirchen ausübten, finden sich manchmal auch pfarrlich-geistliche Angelegenheiten wie Verzeichnisse außerehelicher Kinder, Seelen- und/oder Pfarrbeschreibungen. Auch Auflistungen von Bekehrten (Katholiken) und Unbekehrten (Protestanten), die im Zuge der Gegenreformation angelegt wurden, sind hin und wieder in solchen Beständen anzutreffen. Gelegentlich kommen auch Listen von Emigranten und deren Familien bzw. deren Vermögensabwicklungen vor. Auch die 1770/71 durchgeführte Seelenbeschreibung für die Rekrutierung hat in den Untertanenakten Niederschlag gefunden, manchmal unter dem (richtigeren) Begriff (Militär-)Konskriptionslisten.

WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

(Pflegamts-, Herrschaftsrechnungen)

Jeder Pfleger hatte jährlich für seinen Amtsbezirk (bestehend aus einem oder mehreren Ämtern) eine Abrechnung aller Einnahmen und Ausgaben für den Grundherrn aufzustellen. Die Aussagekraft der Pflegamtsrechnungen (u. U. aufgeteilt in Vieh-, Geld-, Getreide- und Meierschaftsraitungen) ist sehr unterschiedlich. Sind sie bloß summarisch geführt, so können nur eventuell vorhandene Rechnungsbeilagen Angaben zu Personen oder Orten liefern. Gelegentlich sind bei den Untertanen (Vor- und Familienname, Haus- oder Ortsname) zusätzliche Hinweise über Inwohner oder Inleute und die dafür vorgeschriebenen Abgaben zu finden. Manchmal werden auch Zahlungsausstände samt Begründungen genannt, z. B. aufgrund von Todes- oder Brandfällen, im 16. und 17. Jahrhundert auch wegen Emigration in das Gebiet der heutigen BRD. Bei den Ausgaben sind zu den Dienstboten- oder Handwerkerlöhnen genauere Angaben festgehalten worden. Vereinzelt befinden sich auch Auszüge von Brief- und Inventurprotokollen darunter oder Abrechnungen von Hochzeiten und Leichenzehrungen – diese mussten ja in den jeweiligen Herrschaftstavernen abgehalten werden. Für Herrschafts- bzw. Pflegamtsrechnungen und Kirchenrechnungen im Oö. Landesarchiv gibt es ein eigenes Verzeichnis.

WINKELSTEUERREGISTER, INLEUTSTEUERLISTEN

Diese eher seltenen Register enthalten, nach Ämtern unterteilt, die Familien- bzw. Hofnamen der Hausbesitzer, dann die Namen der Inleute oder Inwohner und den Zeitpunkt, seit dem sie auf dem jeweiligen Hof die Winkelsteuer bezahlten – oder auch nicht bezahlten, z. B. wegen Krankheit, Ortswechsel etc.

HANDWERKS- ODER GEWERBEAKTEN UND HANDWERKSPROTOKOLLE

Da die Grundherrschaften auch für Handwerk, Handel und Verkehr zuständig waren, sind in den Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchiven zahlreiche Unterlagen über Handwerk, Gewerbe und Handel vorhanden (weitere Angaben siehe Wirtschaftsarchive).

Abgaben- und Robotverzeichnisse

Zu den grundherrschaftlichen Abgaben- und Robotverzeichnissen zählen folgende Archivalien: Urbare, Dienstregister, Steuerregister, Robotverzeichnisse, Zehentregister, Steuer- und Gabenbücher oder Steuer- und Abgabetabellen. Seit Maria Theresia wurden Vordrucke verwendet, die eine Trennung von Abgaben und Dienstleistungen an den Grundherrn und Abgaben, die von der Grundherrschaft an den Landesfürsten (Staat) weiterzuleiten waren, vorsahen.

URBARE

Urbare sind Verzeichnisse des jeweiligen Besitzstandes und der daraus (d. h. aus dem „urbaren“ = landwirtschaftlich genutzten Boden) von den Untertanen an den Grundherrn zu leistenden Abgaben und Dienste. Man definiert Urbare daher als Aufzeichnungen grundherrlicher Besitztitel und Rechte. Urbare wurden vor allem dann neu angelegt, wenn eine Grundherrschaft den Besitzer wechselte und sich der neue Herr einen Überblick über die zu erwartenden Einkünfte verschaffen wollte. Bei solchen Gelegenheiten wurden auch sogenannte „Anschläge“ vom Verkäufer und „Gegenanschläge“ vom Käufer erstellt, um den Wert des Verkaufsobjektes zu bestimmen. In diesen Anschlägen sind ebenfalls alle Abgaben und Dienste aufgezeigt, die die Untertanen zu entrichten hatten. In der Regel sind sie summarisch zusammengefasst, doch ab und zu findet man auch detailliertere Anschläge bzw. Gegenanschläge. Der Inhalt eines Urbars besteht in der Regel aus folgenden Teilen: Beschreibung des herrschaftlichen Sitzes mit allen Zugehörigkeiten (wie Wildbann, Fischwasser, Tavernen etc.), eine nach Ämtern (und innerhalb dieser nach Flur- und Ortsnamen) geordnete Aufzählung der Untertanen und ihrer Abgaben, Anführung der Überländgründe und der Vogtuntertanen (d. s. Untertanen, deren Schutz von der Grundherrschaft wahrgenommen wurde, wofür eine „Vogtabgabe“ zu leisten war). Bei kleineren Grundherrschaften, die keine Ämtereinteilung brauchten, tritt an deren Stelle meistens die Pfarrsprengeleinteilung. Zusätzlich können in den Urbaren auch Beschreibungen der Häuser oder der Grundgrenzen, Größenangaben der Gründe und der Anbaumöglichkeiten vorkommen. Oft wurden die Angaben über die Grunduntertanen aktualisiert. Für Oberösterreich liegen die ältesten und wichtigsten Urbare gedruckt und mit Registern und Glossaren versehen vor.

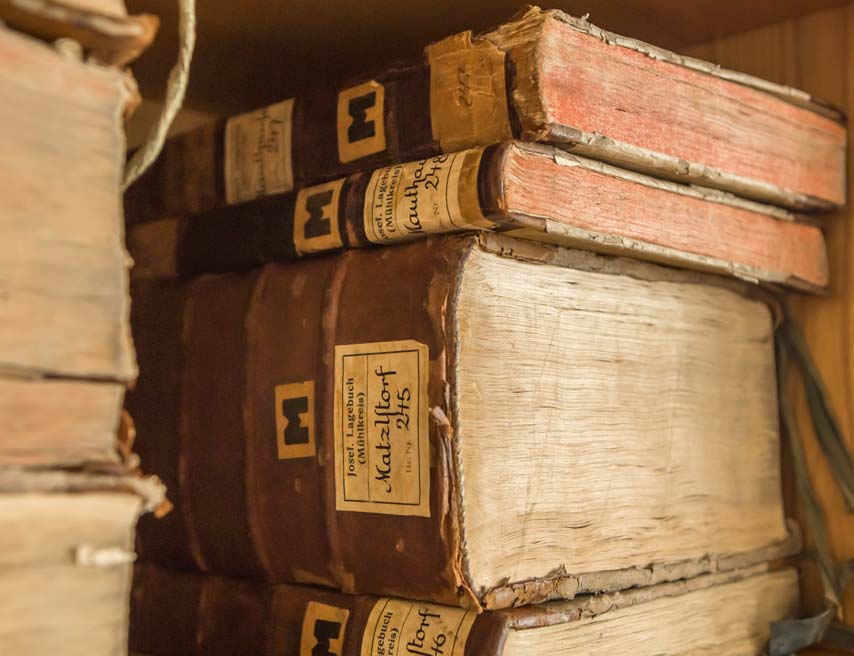

DIENSTREGISTER

(Diensturbare oder Dienstbücher)

Die Abgaben und Dienste der Untertanen waren zu einer bestimmten Zeit im Jahr (je nach Grundherrschaft verschieden) bei den Grundherrschaften abzuliefern. Da Urbare zumeist nur bei einem Wechsel der Grundherren angelegt wurden, stellen die fortlaufend geführten Dienstregister eine wichtige Quelle zur Haus- und Familienforschung dar, weil hier die Ablieferung der einzelnen Abgaben jährlich eingetragen wurde und daher meist Personenänderungen bei den Untertanen sofort nachgetragen bzw. korrigiert wurden. Der Aufbau entspricht dem der Urbare. Verbreitete Diensttermine sind etwa folgende: Lichtmess (2. Februar), Georgi (24. April), Laurenzi (10. August), Bärthlmey (24. August), Nativitatis Mariae (8. September), Michaeli (29. September), Martini (11. Nov.), Mittfasten (der 4. Fastensonntag und die Woche vorher, besonders der Mittwoch), ferner Pfingsten, Ostern und Weihnachten. Für datumsspezifische Fragen können vor allem Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, und Verdenhalven, Familienkundliches Wörterbuch, herangezogen werden. Die „Dienste“ bestanden in Getreide (Hafer, Korn, Weizen), Kleinvieh (meist Hühner) und sonstigen Naturalien (Holz, Haar/Flachs, Eier etc.), wurden aber schon seit dem hohen Mittelalter immer mehr in Geld abgelöst („Reluition“). Des Öfteren findet man auch Eintragungen wie „Kucheldienst“ oder „Waisen- bzw. Hofdienst“. Im 17./18. Jahrhundert lassen sich auch Eintragungen über bestimmte Sammlungen (z. B. für Schulmeister, Pfarrer oder Spital) finden.

STEUERREGISTER

(Steuerurbare oder Steuerbücher)

Da ursprünglich Steuern bzw. landesfürstliche Abgaben nur fallweise (nach Bedarf) eingehoben wurden, wurden sie anfänglich meistens in die Urbare eingetragen. Seit dem Jahre 1527 hob man wegen der Türkenkriege die Landsteuer von allen Feuerstätten (Häusern) ständig ein. Als Berechnungsgrundlage dienten die Erhebungen der Pfundgelder (auch Herren- oder Giltgebühr genannt)4 und die Beschreibung der Feuerstätten, die in den Gülteneinlagen der Herrschaften (Ständisches Gültbuch) von 1527 bzw. 1542 zusammengefasst wurden.5 Wegen der andauernden Türkenbedrohung reichte die Landsteuer zur Bedeckung der enormen Kriegskosten bald nicht mehr aus, weshalb seit 1593 eine allgemeine Rüststeuer (Rüstgeld, Hausgeld, Feuerstattgeld) als regelmäßige Einnahmequelle des Landesfürsten festgesetzt wurde6. Die Einhebung betraf alle behausten Untertanen (Feuerstätten) und erfolgte durch die Grundherrschaften. Seit dieser Zeit scheinen in den Urbaren Vermerke wie „Rüstgeld“ und „Landsteuer“ auf. Als im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert der Staat immer mehr ehemals grundherrschaftliche Aufgaben übernahm und mit den „alten“ Steuern nicht mehr das Auslangen gefunden wurde, kamen weitere neue Steuern hinzu, z. B. die Aufschläge auf Fleisch, Getreide, Wein und Leinwand (indirekte Steuern, die in Form eines Preiszuschlages auf die Produkte eingehoben wurden),7 dann das Straßengeld oder die Wegsteuer, Schuldensteuer, Körnereinbußbeitrag, Extra- oder Bettlerbeitrag u. a. m. In dieser Zeit entstanden eigene Steuerregister nach dem Muster der Urbare.

KOPFSTEUERREGISTER

Bemerkenswert ist auch die Ausschreibung einer „Kopfsteuer“ (fälschlich auch Leibsteuer genannt), die alle Bevölkerungsschichten der österreichischen Erbländer betraf. Sie wurde nur fallweise zur Abdeckung hoher Kriegskosten ausgeschrieben. In Oberösterreich ist diese Steuer erstmals 1633 belegt.8 Maria Theresia legte im Kopfsteuerpatent vom 15.1.17469 erstmals die Steuer detailliert nach Gesellschafts- bzw. Einkommensklassen (Adel, Offiziere, Bürger, Klerus, Bauern, Handwerker etc.) fest, die Umbenennung zum „Klassensteuerpatent“, das die Bevölkerung in 24 Steuerklassen unterteilte, erfolgte am 12.1. 1765.10 Als Muster sei hier das Kopfsteuerregister der Herrschaft Schwertberg aus dem Jahre 1691 genannt. Dieses enthält einige für Haus- und Familienforscher sehr wesentliche Angaben: Es scheinen die Vor- und Familiennamen aller Herrschaftsbediensteten mit Ehefrauen und Kindern auf, allen voran der Pfleger, gefolgt von Schreiber, Koch und Köchin, Bräumeister, Bräuhelfer, Hofjäger, Jägerknechten, Hofgärtner, Waisenkindern und dem Meiergesinde. Anschließend führt bei den Märkten der Marktrichter mit Familie und Dienstboten die Aufzählung an, es folgen die Bürger und übrigen Marktbewohner mit Familien und Dienstboten; bei Handwerkern werden auch die Lehrlinge und Knechte namentlich genannt. Bei den nach Ortschaften, Fluren und Hofnamen unterteilten Ämtern wird meistens ein Wirt oder ein bedeutender Bauer – diese übten ja in vielen Fällen die Funktion des Amtmannes aus – mit seiner Familie und den Dienstboten an erster Stelle genannt; ihm folgen die übrigen Untertanen mit ihren Familien, Dienstboten und Inwohnern; den Schluss bilden die Auszügler.

ROBOTVERZEICHNISSE

In den Urbaren des 13. Jahrhunderts hatte die Robot noch keinen eigenen Namen, es wurden nur die für die Grundherrschaften zu verrichtenden Arbeiten genau beschrieben. Erst am Anfang des 14. Jahrhunderts wurden dafür die Bezeichnungen „Werchart“ (für die Robotleistung mit der Hand) und „Jeuchart“ (für die Zugrobot = Robotleistung mit eigenem Wagen und Zugtieren) im damaligen Land ob der Enns gebräuchlich; im Mondseeland und im Innviertel hießen diese Dienste „Scharwerk“. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts taucht dann die Bezeichnung „robelt“ oder „robat“ auf, die sich allgemein durchsetzte. Bei den Robotleistungen unterscheidet man:

a) Die außerordentliche, ungemessene, landesherrliche oder Landrobot: Diese war nur in Ausnahmesituationen wie Krieg, Hochwasser, später allerdings auch bei Flussregulierungen, Straßenbauten und -erhaltungen zu leisten und wurde jeweils nur für einen begrenzten Umkreis ausgeschrieben.

b) Die ordentliche, gemessene oder grundherrliche Robot: Diese musste jährlich in einer bestimmten Anzahl von Tagen – im Jahre 1597 waren es 1411 – geleistet werden. Dazu gehörten:

- Landwirtschaftliche Arbeiten zur Betreuung der Hofgründe (Gründe des Meierhofes), verschiedener Spezialkulturen der Alm- und Schwaiggüter sowie der Gartenfrüchte.

- Wald- und Holzarbeiten, u. a. auch Herstellung von Stangen und Schindeln.

- Für (Säge-)Müller die Verpflichtung, Bretter zu schneiden und Getreide zu mahlen.

- Erhaltungsarbeiten am Herrschaftssitz und den Meierhöfen (z. B. Rauchfänge kehren).

- Wachdienste beim Herrschaftssitz (später in Geld abgelöst: Wachtgeld).

- Fuhr- und Spanndienste für spezielle Fahrten (u. a. Wein-, Wild-, Zehent-, Holzfuhren); die Untertanen an Flüssen und Seen hatten Fahrten mit Booten und Zillen zu verrichten.

- Die Jagdrobot bestand hauptsächlich aus Treiberdiensten und Wildbretfuhren, jedoch auch Aufzucht und Haltung von Jagdhunden gehörten fallweise dazu.

- Baurobot wurde bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten am Schloss oder den Häusern der Grundherrschaft gefordert.

- Spinnrobot verpflichtete zur Verarbeitung von Flachs und Hanf und scheint in den Urbaren öfters unter „Spünngeld“ oder „Gespinnstgelt“ auf.

- Botendienst (auch „gehende Robot“ genannt) forderte u. a. Botengänge, Austragen und Einsammeln von Briefen. Diese Robot wurde mit dem Postpatent 1748 aufgehoben.12

Waisen- und Hofdienste zählten eigentlich nicht zur Robot, kamen aber für die Betroffenen einer Robot gleich. Sie umfassten jene persönlichen Verrichtungen, die die Kinder der Untertanen ihrer Herrschaft leisten mussten, und gründeten sich auf das obervormundschaftliche Recht der Grundherrschaft. Diese Dienste wurden von den Waisenkindern später auf alle Untertanenkinder ausgedehnt (Hofdienst) und gegen Kost und einen kleinen Lohn verrichtet. Bei Nichtverrichtung oder nur teilweiser Ableistung des Hofdienstes wurde anlässlich der Heirat eine Geldablöse eingehoben.

ZEHENTREGISTER

(Zehenturbare, Zehentbücher)

Der Zehent war eine Abgabe, die den 10. Teil aller landwirtschaftlichen Produkte umfasste. Ursprünglich nur der Kirche zustehend, wurde er bereits im Mittelalter zu einer frei verkäuflichen und tauschbaren Rente; seit dem 17. Jahrhundert wurde er auch an Bürger und Bauern verkauft. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Blutzehent von Tieren bzw. tierischen Produkten und Getreidezehent von Feldfrüchten, ferner zwischen dem großen Zehent (vom Getreide) und dem kleinen Zehent (von den übrigen Feldfrüchten). Weiters wurde noch unterschieden, in welcher Form der Zehent genommen wurde: entweder am Feld von den Garben oder im Haus vom gedroschenen Korn. In den Zehentregistern scheinen folgende, unter Umständen interessante Angaben auf: Einteilung in Ämter, Märkte und Ortschaften, eventuell eine Folioangabe des Haupturbars oder des Theresianischen Katasters, der Name des Zehentpflichtigen mit dem Hausnamen, Ortschaft und Pfarre sowie das Ausmaß der jährlichen Abgaben: bei kleineren Gütern meistens in Weizen, Hafer, Flachs, bei größeren Gütern in Hafer, Korn, Gerste, Flachs und Kühen (Kälbern). Wenn eine Grundherrschaft auch schutzbefohlene Vogtuntertanen hatte, so sind diese mit ihrem „Vogthabern“ aufgezählt. Am Schluss eines Zehentregisters steht meist eine Zusammenfassung der Abgaben sowie deren Wert, weil der Zehent auch in Geld abgelöst werden konnte.

STEUER- UND GABENBUCH

Diese Verzeichnisse treten erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts auf und enthalten die Steuer-, Dienst-, Robot- und Zehentverpflichtungen der Untertanen einer Grundherrschaft. Hier wurden die landesfürstlichen und herrschaftlichen Steuer- und Gabenbeträge erstmals getrennt mithilfe von Formularen aufgezeichnet. Folgende Angaben sind darin von jedem Haus bzw. Untertanen erfasst: Hausname (ab 1770/71 auch Konskriptionsnummer), Besitzer, Pfarre und Ortschaft, Landgericht (fällt später weg); landesfürstliche Schuldigkeiten oder Steuern: Lichtmess-Rüstgeld, Mittfasten-Rüstgeld, Extra- oder Bettlerbeitrag (Mittfasten), Fleischkreuzer oder -aufschlag (Mittfasten), Wegsteuer oder Straßengeld (Mittfasten), Schuldensteuer (Mittfasten), Laurenzi- und Michaeli-Rüstgeld, Viehaufschlag (Bärthlmey), Martini- und Weihnachts-Rüstgeld, Körnereinbußbeitrag (Jahresende); herrschaftliche Schuldigkeiten oder Steuern: Landsteuer (Lichtmess), Altes Robotgeld (Lichtmess), Kucheldienst (Mittfasten), Hausdienst (Bärthlmey), Neues Robotgeld (Bärthlmey), Schnittergeld (Bärthlmey), Gespinnstgeld (Jahresende), Kälbergeld (Jahresende), Schetthaargeld (Jahresende), Anfailgeld (Jahresende), Vorspanngeld (Jahresende). Bei Bedarf wurden handschriftlich weitere Steuerarten (wie z. B. das „Tazgeld“ bei Wirten und Schenken) nachgetragen.

Das Steuer- und Gabenbuch wurde bis zur Aufhebung der Grundherrschaften im Jahre 1848 geführt. Ab 1848/50 übernahmen dann schrittweise neue staatliche Behörden wie Steueramt und Vermessungsamt diese Aufgaben. Bei den Steuerämtern wurden die Besitzstandshauptbücher (angelegt von den Steuerbezirksobrigkeiten um 1841/44) und die Grundeinschätzungsausweise (ebenfalls von den Steuerbezirksobrigkeiten um 1836/38 angelegt) der einzelnen Katastralgemeinden bis ca. 1880 geführt; bei den Vermessungsämtern sind vor allem die Grundbesitzbögen und die Feldmappen (Nachfolger der Indikationsskizze des Franziszeischen Katasters, ohne Farben) von ca. 1870 bis 1950 hervorzuheben, dazu noch die Bestände der Grundbesitzblätter und deren Verzeichnisse (alle Katastralgemeinden in Oberösterreich von ca. 1930/50 bis 1970/80).

1 nach Wikipedia (Stand März 2011)

2 OÖLA Patentsammlung, Normalien der Landesregierung 1786-1787

3 Conrad Ellrichshausen. Die uneheliche Mutterschaft im altösterreichischen Polizeistrafrecht des 16. bis 18. Jahrhunderts dargestellt am Tatbestand der Fornication, in: Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 42 (1988)

4 Näheres siehe bei „Historische Ephemeriden über die Wirksamkeit der Stände von Österreich ob der Enns, verfasst von Franz X. Stauber, Weiland Landes-Archivar und Registrator. Linz 1884, S. 204 ff.)

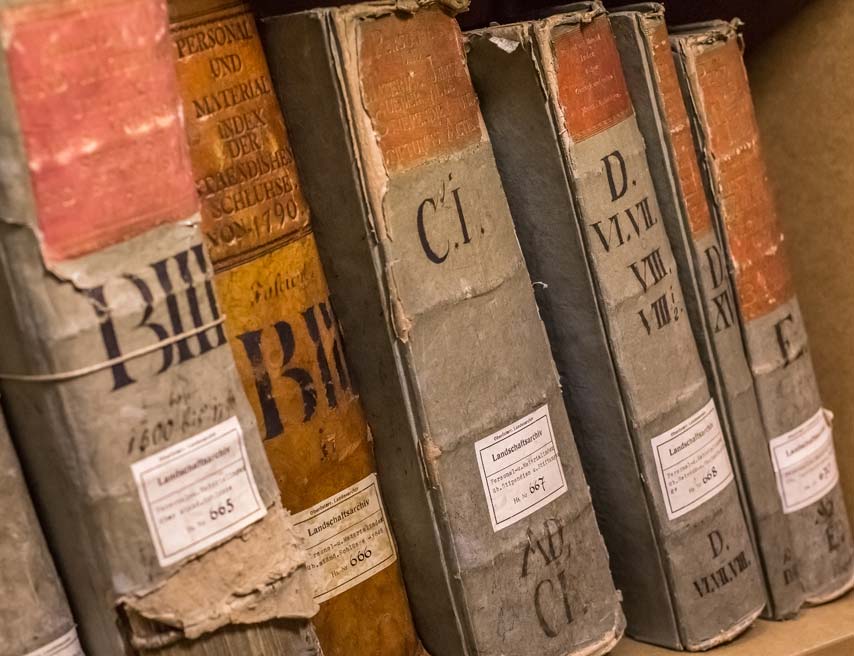

5 OÖLA Landschaftsarchiv ABd. 1249, K.I.4

6 OÖLA Landschaftsarchiv ABd. 1249, K.II.2 und ABd. 1278, K.III.3

7 Gerhard Putschögl, Die landständische Behördenorganisation in Österreich ob der Enns vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts (1978), S. 338-339

8 OÖLA Landschaftsarchiv K.VI.3 (3 ad K.24); hier handelt es sich allerdings um eine nachträgliche Vermerkung der Jahreszahl durch einen Schreiber bzw. Registrator. Auch im Bestand des Herrschaftsarchivs Weinberg ABd. 185 beruht die Jahreszahl auf einer Schätzung. Im Codex Austriacus I S. 252 wird die „Allgemeine Anlag der Contribution und Leibsteuer“ von Kaiser Ferdinand II. am 14.7.1621 erwähnt. Im selben Band, S. 778 wird allerdings noch ein anderes Datum (21.1.1621) genannt.

9 OÖLA, Landschaftsarchiv ABd. 664, Nr. 100

10 OÖLA Patentsammlung, Hs. 90, Nr. 89½

11 Kaiserl. Interimal-Resolution vom 6.5.1597, veröffentlicht am 8.5.1597, ediert in Georg Grüll, Der Bauer im Lande ob der Enns am Ausgang des 16. Jahrhunderts (1969), S. 240-244

12 Postpatent vom 17.12.1748, OÖLA Patentsammlung Hs. 154, Nr. 77