Wirtschaftsarchive

In diesen Archivkörpern können zahlreiche Unterlagen, die handwerks- und personenbezogene Daten aufweisen, enthalten sein. Wichtige Quellen für Haus- und Familienforschung sind v. a. Handwerksprotokolle und Handwerks- oder Gewerbeakten. Im Salz-, Forst- und Bergbauwesen kommen diese Archivaliengruppen nicht vor, dafür gibt es aber Mannschafts- und Besoldungsbücher in den Beständen Salzoberamt Gmunden, Verwesamt Ebensee, Salzämter (Salinenverwaltungen) Hallstatt und Ischl, Forstämter Attergau und Gmunden sowie der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-Aktiengesellschaft (kurz WTK).

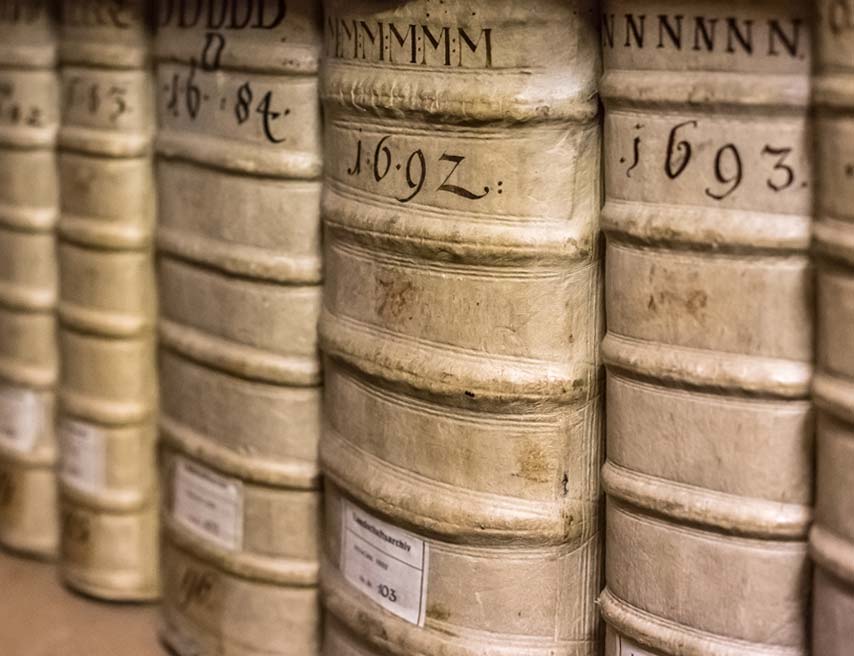

Handwerksprotokolle

Diese Archivaliengruppe scheint meist in Stadt-, Markt- oder Kommunalarchiven auf, da die Handwerkerverbände (Zünfte) ihren Sitz in größeren Siedlungen hatten. Das im Oö. Landesarchiv verwahrte Archiv der Oö. Handelskammer Linz enthält ebenfalls zahlreiche Aufding-, Freisprech-, Gesellen- und Meisterbücher sowie Protokoll- und Mitgliedbücher vom 17. bis 20. Jahrhundert. Des Weiteren enthalten die Bestände „Zunftarchivalien“, „Kirchdorfer-Micheldorfer Sensenschmieden“ und „Handelskammer Linz“ viele Handwerksprotokolle. Diese sind in der Regel zweigeteilt:

Meisterbücher

Protokolle der in die Zunft neu aufgenommenen Meister, in den folgende Angaben verzeichnet sind: Vorstand der Lade bzw. Zunft, Zechmeister, Lad- bzw. Zunftschreiber, Verzeichnis der (Markt-)Meister mit Protokollverweis.

Gesellen- und Aufdingbücher

Protokolle jener Meister einer Zunft, die Lehrlinge aufnehmen („aufdingen“) und diese dann nach der absolvierten Lehrzeit „freisprechen“. Unter Aufdingung verstand man den meist feierlichen Akt der Aufnahme in die Zunft, der auf Antrag bzw. Fürsprache des zukünftigen Lehrmeisters „vor offener Lade“ und vor dem versammelten Handwerk, mindestens aber vor drei Meistern, erfolgte. Die Freisprechung erfolgte unter ähnlich strengen Formvorschriften.

Handwerks- oder Gewerbeakten

In den Beständen der Herrschafts-, Stifts-, Kloster-, Stadt-, Markt- und Kommunalarchive befinden sich zahlreiche Archivalien über Handel, Gewerbe, Zünfte und Handwerker, die der Haus- und Familienforschung, aber auch bei der Erstellung von Ortschroniken oder Heimatbüchern, als interessante Quelle dienen können. Im Oö. Landesarchiv gibt es ein alphabetisch nach Berufen geordnetes Verzeichnis der dort verwahrten Zunftarchivalien.

Mannschaftsbücher (Salzoberamt Gmunden)

Für die Verschickung des Salzes von Gmunden waren das Großkufenamt Gmunden für die Verpackung und die Salztransportämter Stadl, Zizlau und Enghagen sowie die Traunzugsverwaltung Lambach für die Beförderung zuständig. Die Mannschaften bzw. Arbeiter wurden vom k. k. Ärar, in diesem Falle vom Salzoberamt Gmunden, für bestimmte Zeiten im Jahr eingestellt und nach Vollendung der Tätigkeiten wieder außer Dienst gestellt. Im nächsten Jahr erfolgte eine neuerliche, zeitlich befristete Verwendung. Die Mannschaftsbücher beginnen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und reichen mit Nachträgen bis 1840/46 herauf. Der Inhalt dieser Mannschaftsbücher ist folgender:

- Tauf- und Zuname der Arbeiter mit Informationen der bereits ausgeübten Funktionen bzw. Tätigkeiten bei der „k. k. Arbeit“

- Ausübende Funktion und Tätigkeit seit der Aufnahme

- Seit wann bei der „k. k. Arbeit“ beschäftigt

- Geburtsdaten mit Angaben der Pfarre, Ortschaft (teilweise auch mit Hausnummer) und Landesviertel

- Obrigkeit zur Zeit der Geburt

- Lebensalter

- Familienstand (ledig, verwitwet, verheiratet – mit wem und Hochzeitsdatum)

- Behaust oder unbehaust

- Aufenthalt im Landesviertel, Pfarre, Ortschaft, Hausnummer und Grundobrigkeit

- Datum der Exemtionsbollete (Befreiungsbescheinigung)

- Datum des grundobrigkeitlichen Konsenses (Zustimmung)

- Anmerkungen wie Gnadengaben oder Sterbejahr

Mannschaftsbücher (Verwesamt Ebensee)

Mannschaftsbücher für das Sudwesen von 1810-1835 enthalten folgende Informationen:

- Unterteilung nach Berufsgruppen

- Angaben des Vor- und Familiennamens: alphabetisch nach Namen der Arbeiter

- Woher gebürtig: Angabe der Grundobrigkeit, Pfarre, Ortschaft und Haus-Nr.

- Wurde geboren: Angabe des Geburtsdatums mit Lebensjahren

- Wurde aufgenommen: Jahresangabe mit Altersangabe bei Aufnahme

- Stand: ledig, verheiratet, Witwer, behaust, unbehaust, Kinder, Religion

- Dermaliger Aufenthalt: Angabe der Grundobrigkeit, Pfarre, Ortschaft und Haus-Nr.

- Genießt: Wochenlohn in Gulden und Kreuzer

- Genießt: jährlich Hofkorn in Metzen und Schmalz in Pfund

- Qualifikation: Angabe der ausgeübten Tätigkeit

- Anmerkungsspalte: meistens leer, zuweilen Angaben zu Pension oder Provision

Mannschaftsbücher für das Waldwesen von 1793-1831 enthalten folgende Informationen:

- Untergliederung nach Berufsgruppen

- Tauf- und Zunamen der Arbeiter: Angaben des Vor- und Familiennamens

- Gattung der Arbeit: Angabe der ausübenden Tätigkeit

- Jahr wann er zur Arbeit aufgenommen: nur Jahresangabe

- Datum der obrigkeitlichen Einwilligung zur Arbeit: in der Regel leer

- Wann er von der Arbeit ausgetreten: in der Regel leer

- Laut Taufschein: Tag, Monat und Jahr, wann er geboren wurde mit Angabe des Lebensalters

- Grundobrigkeit, Ortschaft und Haus-Nr. sowie Pfarre seines Geburtsortes

- Ob er ledig oder verheiratet, behaust oder beherbergt

- Wieviel Kinder er hat: Anzahl der Kinder

- Religionsangabe

- Ortschaft und Haus-Nr., Grundobrigkeit und Pfarre seines Aufenthaltsortes sowie Anzahl der Arbeitsjahre

- Datum der erteilten oder abgenommenen Exemptions-Billete

- Genießt: Wochenlohn in Gulden und Kreuzer

- Genießt: jährlich Hofkorn in Metzen und Achtelmetzen

Mannschaftsbücher (Salzamt Hallstatt)

Mannschaftsbücher für das Waldwesen von 1791-1801 und 1814-1846 enthalten die gleichen Informationen wie die Mannschaftsbücher für Waldwesen des Verwesamtes Ebensee.

Mannschaftsbücher (Salzamt Ischl)

Mannschaftsbücher für Waldwesen von 1829-1830 enthalten die gleichen Informationen wie die Mannschaftsbücher für Sudwesen des Verwesamtes Ebensee.

Mannschaftsbücher (Forstamt Gmunden)

Mannschaftsbücher des k.k. Waldamtes Gmunden mit ihren Forstbezirken von 1840-1926 enthalten folgende Informationen:

- Name: Familienname und Vorname

- Nationale: (Kron-)Land, (Kreis-)Behörde, (Gerichts-)Bezirk, Pfarre, Ortschaft und Haus-Nr.

- Geboren: Geburtsdatum

- Aufgenommen, vorgerückt, zurückgesetzt:

o Als (was)

o Wann (Datum)

o Laut Verordnung (Angabe der Aktenzahl mit Datum) - Verehelichungs-Bewilligung:

o Erteilt zur Heirat mit: Vor- und Nachname der Braut

o Laut Verordnung: Angabe der Aktenzahl mit Datum

o Abgeschlagen laut Verordnung: Angabe der Aktenzahl mit Datum - Ausgetreten: Wie, wann, laut welcher Verordnung, z. B. durch Pensionierung oder Provisionierung mit Angabe der Aktenzahl mit Datum sowie Nennung des Geldbetrages; Anmerkung: z. B. wenn der Betrag der Provisionierungszahlung erhöht wird mit Aktenzahl und Datum sowie Geldbetrag

Verzeichnisse über Provisions- und Versorgungsanträge der Forstarbeiter von 1925-1933 enthalten folgende Informationen:

- Nennung der Forstarbeiter mit Familien- und Vornamen

- Angabe der Ortschaft und Haus-Nr.

- Aktenzahl und Jahresangabe der Provisionierung

Mannschaftsbücher (Forstamt Attergau)

Mannschaftsbuch von 1793 enthält die gleichen Informationen wie die Mannschaftsbücher für Waldwesen des Verwesamtes Ebensee.

Provisionsbücher von 1893-1903 enthalten folgende Informationen:

- Provisionspartei: Vor- und Familienname

- Wohnhaft in: Ortschaft und Haus-Nr.

- Anmerkungen: Datum der Entschließung mit Aktenzahl und Angaben zur monatlichen Provision in Gulden und Kreuzer

Mannschaftsbücher (WTK-Archiv im Bergbauarchiv Ampflwang)

Mit der Entdeckung der Braunkohle in Wolfsegg um 1757 begann schließlich etwas später der Kohleabbau im Hausruckviertel, wenn auch nur im bescheidenen Ausmaß. In den Bergwerksbüchern für Kohlebergbau in Oberösterreich im OÖLA-Bestand Grundbuch GB Steyr scheint als erste Eintragung der Braunkohlenabbau bei Wolfsegg und Geboltskirchen im Jahre 1785 auf. Die Bergbauunterlagen im Schlossarchiv Wolfsegg beinhalten in diesem Privatarchiv des gräflichen Hauses Guyard St. Julien-Wallsee die Zeiträume 1811/36 bis 1862. Im Jahre 1856 erfolgte die Gründung der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks- und Eisenbahn-Gesellschaft, die sich 1911 neu konstituierte und von nun an bis zur Auflassung des Betriebes 1995 Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-Aktiengesellschaft (kurz WTK) hieß. Die Mannschaftsbücher beginnen 1847 und sind bis 1943/44 immer mit der gleichen Aufzeichnungsform geführt worden. Der Inhalt dieser Mannschaftsbücher ist folgender:

- Familien- und Vorname

- Ausübender Beruf oder Funktion

- Geburtsjahr und Stand

- Land (die meisten Personen kamen aus Böhmen und Oberösterreich, es waren aber auch zahlreiche andere Länder vertreten wie Mähren, Preußisch Oberschlesien, Polen, Bayern, Salzburg, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Italien, Venetien, Lombardei, Trento, Südtirol, Tirol)

- Kreis, Bezirk, Gemeinde und Ort

- Ausweisung (meistens mit Reisepass oder Legitimationskarte)

- Datum des Arbeitseintrittes und Arbeitsaustrittes

- Anmerkungsspalte (hier wurden meistens die Charaktere der Personen beschrieben wie Revoltant, Insubordinant, Aufhetzer, Trunkenbold, Stänkerer, Raufer, brutal, rappelköpfig, träge, zeitweilig aus Oberösterreich ausgewiesen oder aber auch verunglückt, provisioniert nach Amerika etc.)

Besoldungsbücher (Salzoberamt Gmunden)

Für die Beamten des Salzoberamtes in Gmunden und ihrer nachgeordneten Einrichtungen wie Buchhaltung, Hofkasten- und Bauamt, Großkufenhandelamt, Verwesämter (später Salinenverwaltungen), Salzfertigungen, Herrschaften und Pflegämter bzw. Pfleggerichte sowie die Eisenhammerverwaltung Grubegg wurden eigene Besoldungsbücher geführt. Das Salzoberamt Gmunden war auch für die angrenzenden steirischen sowie für die salzburgischen Salinenämter und Herrschaften zuständig. Die Besoldungsbücher reichen von 1829 bis 1868 und beinhalten u. a. folgende Angaben zur Person:

- Vor- und Zuname des Beamten und dessen Funktion in welchem Amt

- Eintrittsdatum (des Öfteren auch das Sterbedatum)

- Besoldungsklasse mit Geldsumme

- Anmerkungen wie Beförderungen und Pensionierungen sowie Naturaldeputate

Weitere bedeutende Wirtschaftsarchive in den Beständen des Oö. Landesarchivs für heimatgeschichtliche und genealogische Forschungen sind:

- Zunftarchivalien

- Kirchdorf-Micheldorfer Sensenschmieden

- Sensenschmiedegewerkschaft Mattighofen

- Handelskammer Linz

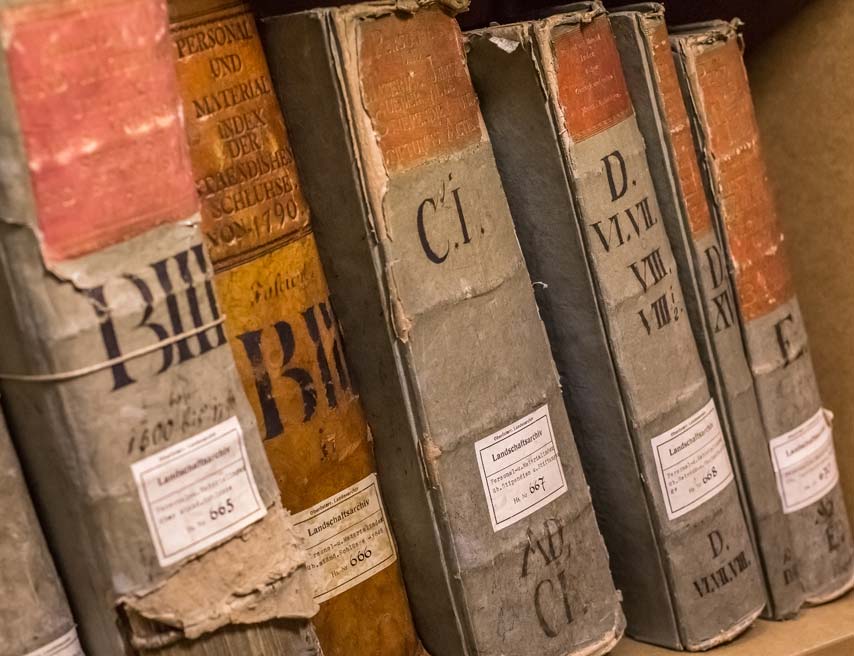

Zunftarchivalien

Von den zahlreichen Handwerkszünften in Oberösterreich gibt es eine Unmenge von Meisterbüchern, Gesellen- und Aufdingbüchern aus dem 16.-19. Jahrhundert. In den Handwerksoder Gewerbeakten sind die Handwerksjahresabrechnungen der Zünfte sowie Lehr-, Schul- und Christenlehrzeugnisse des 16.-19. Jahrhunderts von großer Bedeutung.

Kirchdorf-Micheldorfer Sensenschmieden

Zum Sensenschmiedehandwerk der Kirchdorf-Micheldorfer Zunft existieren Aufding- und Freisagbücher von 1605 bis 1759. Für die Familienforschung sind in erster Linie die Akten des 17.-19. Jahrhunderts über Klags- und Streitsachen zwischen den Meistern, Knechten und (Lehr-)Buben, Aufnahmen und Entlassungen, Entweichungen, Aufruhr, Renitenz, Zeugnisse etc. von Bedeutung. Die Aktengruppe „Arbeiter und Soziales“ enthält wiederum zahlreiche Verzeichnisse und Tabellen über die Bezahlung der Sensen-, Holz- und Köhlerarbeiter sowie Rechnungen über geleistete Schmiedearbeiten von 1808 bis 1938.

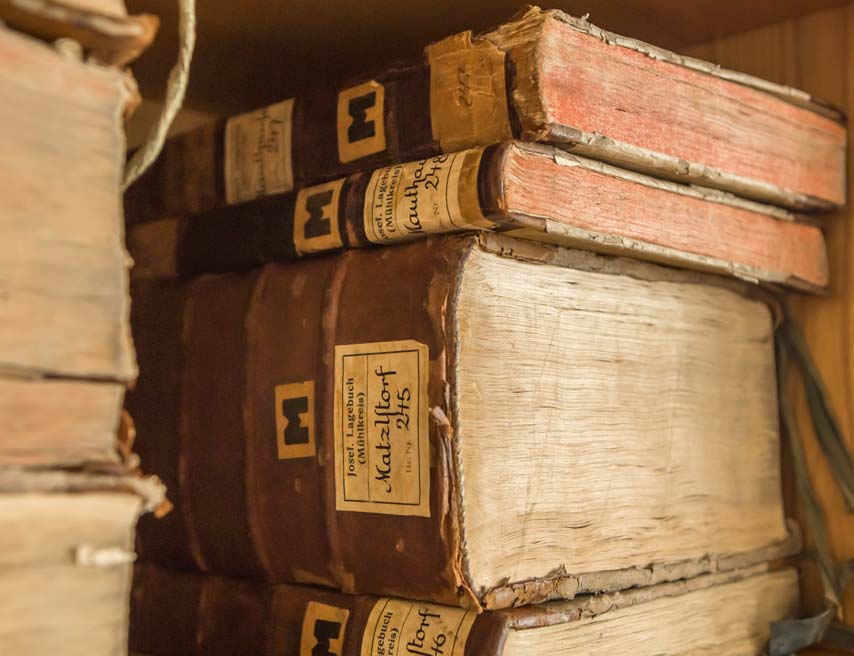

Sensenschmiedegewerkschaft Mattighofen

Für die Familienforschung sind vor allem die Schulzeugnisse, Lehr- und Gesellenbriefe von 1816-1860, ein Aufnahmsbuch der Meister von 1811-1901, ein Aufnahmsbuch der Lehrlinge von 1826-1858 sowie ein Freisagbuch von 1827-1874 aus diesem kleinen Zunftarchiv von Bedeutung.

Handelskammer Linz

Das Archiv der oö. Handelskammer enthält zahlreiche Handschriften von Aufding- und Freisprechungsbüchern, Meisterbüchern und sonstiger Mitgliederverzeichnisse von zahlreichen Zünften in Oberösterreich aus dem 17.-19. Jahrhundert. Der überwiegende Teil der Handwerks- oder Gewerbeakten betrifft Straf- und Streitsachen zwischen den Zunftmitgliedern, aber auch gegenüber anderen Zünften. Für die Familienforschung sind natürlich die Jahreshandwerksabrechnungen der Zünfte sowie die Schulzeugnisse von aufdingenden Personen interessant. Der Zeitraum dieser Aktenaufzeichnungen erstreckt sich zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert.