Pfarrmatriken

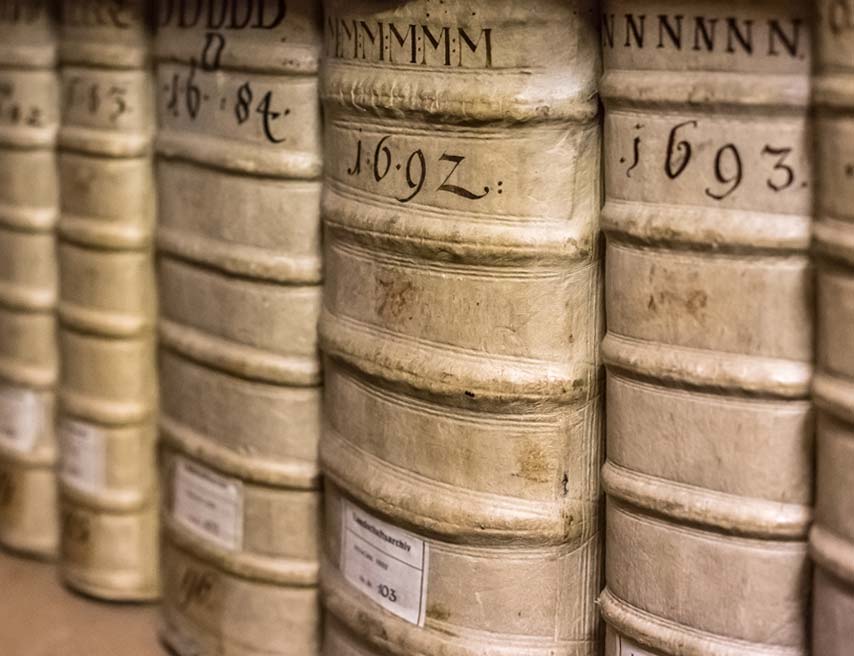

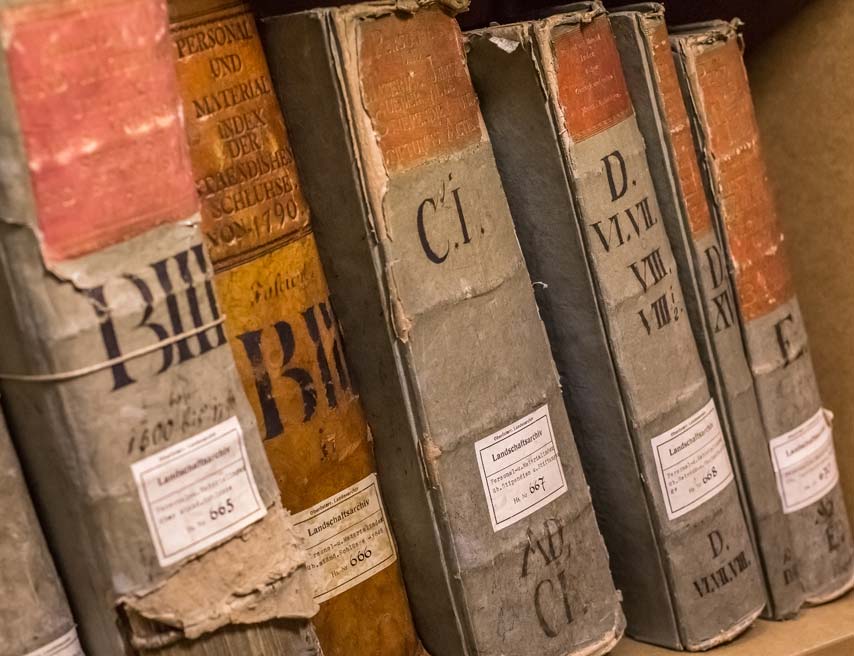

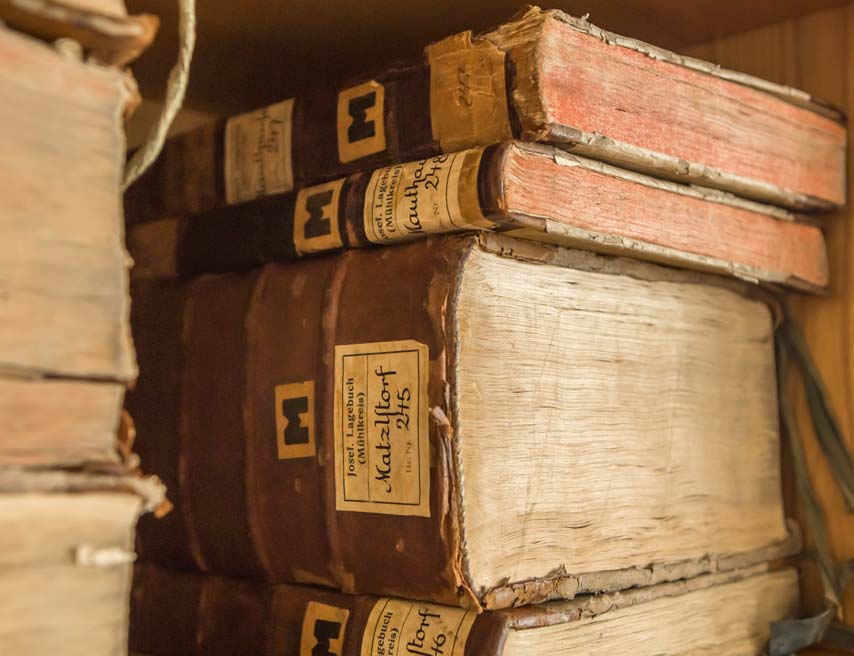

Staatlich geführte Personenstandsregister gibt es in Österreich erst seit dem Jahr 1939. Davor erfüllten die Matriken der Pfarrämter diese Funktion. Die Pfarrmatriken reichen im oberösterreichischen Raum größtenteils geschlossen bis in die Anfänge des 17. Jahrhunderts zurück, in 25 Pfarren sogar bis in das letzte Drittel des 16. Jahrhunderts. Für die Zeit von 1819 bis 1938 sind Zweitschriften (Duplikate) der Pfarrmatriken im Oö. Landesarchiv verfügbar (siehe dort).

Die Einsichtnahme in Pfarrmatriken („Altmatriken“) richtet sich nach den oben beschriebenen Vorgaben des Personenstandsgesetzes 2013.

Klassische Namensverzeichnisse fallen nicht unter das Personenstandsgesetz, wenn sie sich auf ganz bestimmte Daten beschränken und somit streng reglementiert sind. In diesen Verzeichnissen dürfen Tag und Ort des Ereignisses (Geburt, Eheschließung, Tod), Familienname, Vorname und Wohngemeinde (nicht jedoch die genaue Adresse) enthalten sein. Vermerke, wie z. B. Kirchenaustritte oder Ehescheidungen, dürfen nicht verzeichnet sein.

Das Oö. Landesarchiv hat in Kooperation mit dem Diözesanarchiv Linz sämtliche Altmatriken, die in den einzelnen Pfarrämtern verwahrt werden, von Beginn an bis ca. 1820 digitalisiert. Ebenfalls in Kooperation mit der evangelischen Superintendentur A. B. für Oberösterreich wurden auch sämtliche Matriken der Pfarrgemeinden von Beginn an bis in die unmittelbare Gegenwart digitalisiert. Die Digitalisate können in den Lesesälen des Oö. Landesarchivs eingesehen werden. Zur besseren Orientierung wurden auch die alphabetischen Namensverzeichnisse zu den Kirchenbüchern mitdigitalisiert. Wesentlich bequemer für die Nachforschungen ist allerdings die Suche im Internet. In Kooperation mit dem Diözesanarchiv Sankt Pölten wurde ein EU-Projekt gestartet, bei dem mehrere Staaten ihre digitalen Pfarrmatrikenbestände zur Einsicht zur Verfügung stellen. Der Einstieg in das online-Portal für Kirchenbücher (Matrikenbücher) ist über die Homepage www.matricula-online.eu oder data.matricula-online.eu möglich.1

Das Wort Matriken leitet sich vom lateinischen Matricula ab und bezeichnet in diesem Kontext ein „Abstammungsverzeichnis“. Die Matriken bieten dichte demografische, statistische und ortsgeschichtliche Informationen und sind eine wichtige Quelle für die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Familienstruktur, Berufe, Kriege, Heiligenverehrung, Unglücksfälle etc.), aber auch im Bereich der Medizin (Krankheiten, Seuchen etc.). Die Matriken sind unentbehrliche Quellen für die Familienforschung und auch für juristische Belange (z. B. Erbschaft oder Vaterschaft). Die Matriken sind also wichtige Archivalien von regionaler und überregionaler Bedeutung. Bereits seit dem 6. Jahrhundert gab es kirchliche Vorschriften, Täuflinge zu verzeichnen. Für die Familienforschung allerdings beginnt es erst im 16. Jahrhundert konkret zu werden. 1548 verlangte die Synode von Augsburg die Führung von Trauungs- und Sterbebüchern sowie die Erfassung der Osterkommunikanten.

Die tatsächlichen Anfänge der Matrikenführung im katholischen Bereich gehen auf das Konzil von Trient (1563) zurück, das der katholischen Pfarrgeistlichkeit die Führung von Tauf- und Trauungsregistern zur allgemeinen Pflicht machte. Das Führen der Trauungsbücher sollte u. a. formlose heimliche Ehen (Winkelehen) verhindern, denn nun wurde die kirchliche Ehe als einzig gültige Ehe mit priesterlichem Segen und Zeugen vorgeschrieben. Es konnte daher eine Ehe nicht mehr geleugnet und somit eine spätere zweite Heirat unterbunden werden. Zusätzlich zu den Tauf- und Trauungsregistern verordnete Papst Paul V. durch das Rituale Romanum von 1614 die Führung von Firmungsbuch, Familienbuch (auch Pfarr- oder Seelenbeschreibungsbuch genannt) und Sterbe- oder Totenbuch. Genaue Bestimmungen über Ordnung und Inhalt der kirchlichen Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher enthält somit erstmals das 1614 in Rom veröffentlichte Rituale Romanum. Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) verhinderte jedoch vorerst die genaue Befolgung dieser Vorschriften. Erst das 1709 gedruckte Passauer Rituale – Oberösterreich gehörte bis zur Errichtung der Diözese Linz in den Jahren 1783/85 zur Diözese Passau –, in dem die römischen Anordnungen wiederholt wurden, verhalf der geordneten Matrikenführung in unserem Raum zum endgültigen Durchbruch.2

1 Diese länderübergreifende Datenbank ist auf der Internetseite www.matricula-online.eu zu finden (Stand April 2018).

2 J. Fessler, Stand der Frage wegen der pfarrlichen Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher in Österreich (1869) S. 1-10